主任研究者

-

長井 志江

研究概要

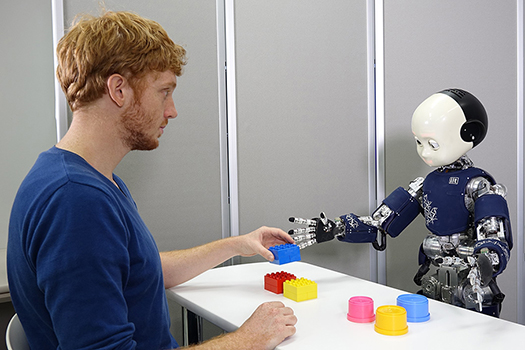

人間の乳幼児は、生後数年の間に多様な認知機能を獲得します。近年、認知発達の動態は詳細に解析されつつありますが、その基盤となる神経機構はいまだ十分に解明されていません。私たちは、脳の一般原理を拡張した「身体性予測情報処理」理論に基づき、構成的アプローチから認知発達を支える神経基盤の理解を目指しています。予測情報処理とは、ボトムアップの感覚信号と内部モデルによるトップダウンの予測信号との誤差、すなわち予測誤差を最小化するように、内部モデルの更新と行動生成を行う枠組みです。これを身体性に基づいて拡張することで、脳の精緻化に加え、感覚運動の発達や社会的相互作用が認知に与える影響を明らかにします。私たちは、本理論に基づく神経回路モデルをロボットに実装し、さまざまな感覚運動経験を学習させることで、発達の連続性と多様性がどのように説明できるかを検証しています。さらに、得られた知見を発達障害者の支援技術へ応用し、当事者の自己理解を促進するとともに、インクルーシブな社会の設計に貢献することを目指しています。

主要論文

Aude Billard, Alin Albu-Schaeffer, Michael Beetz, Wolfram Burgard, Peter Corke, Matei Ciocarlie, Ravinder Dahiya, Danica Kragic, Ken Goldberg, Yukie Nagai, and Davide Scaramuzza, “A roadmap for AI in robotics,” Nature Machine Intelligence, 7:818-824, June 2025.

Tsujita, M., Homma, M., Kumagaya, S., and Nagai, Y. Comprehensive intervention for reducing stigma of autism spectrum disorders: Incorporating the experience of simulated autistic perception and social contact. PLoS ONE, 18(8):e0288586, 2023.

Philippsen, A., Tsuji, S., and Nagai, Y. Quantifying developmental and individual differences in spontaneous drawing completion among children. Frontiers in Psychology, 13:783446, 2022.

Philippsen, A., Tsuji, S., and Nagai, Y. Simulating Developmental and Individual Differences of Drawing Behavior in Children Using a Predictive Coding Model. Frontiers in Neurorobotics, 16:856184, 2022.

Seker, M. Y., Ahmetoglu, A., Nagai, Y., Asada, M., Oztop, E., and Ugur, E. Imitation and mirror systems in robots through Deep Modality Blending Networks. Neural Networks, 146:22-35, 2022.

Friston, K., Moran, R. J., Nagai, Y., Taniguchi, T., Gomi, H., and Tenenbaum, J. World model learning and inference. Neural Networks, 144:573-590, 2021.

Lanillos, P., Oliva, D., Philippsen, A., Yamashita, Y., Nagai, Y., and Cheng, G. A review on neural network models of schizophrenia and autism spectrum disorder. Neural Networks, 122:338-363, 2020.

Nagai, Y. Predictive learning: its key role in early cognitive development. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 374(1771):20180030, 2019.

Horii, T., Nagai, Y., and Asada, M. Modeling Development of Multimodal Emotion Perception Guided by Tactile Dominance and Perceptual Improvement. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 10(3):762-775, 2018.

Baraglia, J., Nagai, Y., and Asada, M. Emergence of Altruistic Behavior Through the Minimization of Prediction Error. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 8(3):141-151, 2016.

略歴

2004年大阪大学大学院工学研究科、博士(工学)取得。情報通信研究機構(NICT)専攻研究員、ビーレフェルト大学ポスドク研究員、大阪大学特任准教授、NICT主任研究員を経て、2019年4月に東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構特任教授に着任。認知発達ロボティクス研究室を主宰。計算論的アプローチから人間の社会的認知機能の発達原理を探る、認知発達ロボティクス研究に従事。 2020年にAnalytics Insight “World’s 50 Most Renowned Women in Robotics”、2022年にIEEE IROS “35 Women in Robotics Engineering and Science”、2024年にForbes JAPAN “Women In Tech 30” などを受賞。2016年よりJST戦略的創造研究推進事業(CREST)「認知ミラーリング」の研究代表者、2021年よりCREST「認知フィーリング」の研究代表者を務める。東京大学次世代知能科学研究センター特任教授、東京大学多様性包摂共創センター特任教授、北海道大学人間知・脳・AI研究教育センター客員教授、日本学術会議連携会員などを兼任。

-

岡田 直大

研究概要

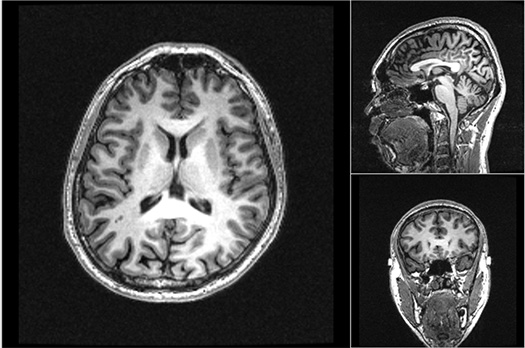

機能的磁気共鳴画像(fMRI)設備により、生体内の脳構造や脳機能の定量評価が可能である。私たちの研究室では、健常思春期発達および精神疾患患者に関するヒトMRI研究に取り組んでおり、脳発達と病態をつなぐメカニズムの理解を目指している。私たちは最近、多施設共同大規模研究により、認知社会機能と関連する新規の脳ベース分類を報告した。現在は、精神疾患の神経生物学的基盤のさらなる解明や臨床応用に向けたバイオマーカーの開発を目指している。さらにはヒトMRI研究において、国際的な共同研究、ヒト研究と動物研究との連携、機械学習・人工知能技術の導入が重要になってきており、多分野の研究者と協力しながら活動している。

主要論文

Okada N, Yahata N, Koshiyama D, Morita K, Sawada K, Kanata S, Fujikawa S, Sugimoto N, Toriyama R, Masaoka M, Koike S, Araki T, Kano Y, Endo K, Yamasaki S, Ando S, Nishida A, Hiraiwa-Hasegawa M, Edden RAE, Sawa A, Kasai K. Longitudinal trajectories of anterior cingulate glutamate and subclinical psychotic experiences in early adolescence: the impact of bullying victimization. Mol Psychiatry. 2024 Apr;29(4):939-950. doi: 10.1038/s41380-023-02382-8.

Okada N, Fukunaga M, Miura K, Nemoto K, Matsumoto J, Hashimoto N, Kiyota M, Morita K, Koshiyama D, Ohi K, Takahashi T, Koeda M, Yamamori H, Fujimoto M, Yasuda Y, Hasegawa N, Narita H, Yokoyama S, Mishima R, Kawashima T, Kobayashi Y, Sasabayashi D, Harada K, Yamamoto M, Hirano Y, Itahashi T, Nakataki M, Hashimoto RI, Tha KK, Koike S, Matsubara T, Okada G, van Erp TGM, Jahanshad N, Yoshimura R, Abe O, Onitsuka T, Watanabe Y, Matsuo K, Yamasue H, Okamoto Y, Suzuki M, Turner JA, Thompson PM, Ozaki N, Kasai K, Hashimoto R. Subcortical volumetric alterations in four major psychiatric disorders: a mega-analysis study of 5604 subjects and a volumetric data-driven approach for classification. Mol Psychiatry. 2023 Dec;28(12):5206-5216. doi: 10.1038/s41380-023-02141-9.

Okada N, Yamamoto Y, Yahata N, Morita S, Koshiyama D, Morita K, Sawada K, Kanata S, Fujikawa S, Sugimoto N, Toriyama R, Masaoka M, Koike S, Araki T, Kano Y, Endo K, Yamasaki S, Ando S, Nishida A, Hiraiwa-Hasegawa M, Yokoyama C, Kasai K. Birth order and prosociality in the early adolescent brain. Sci Rep. 2021 Nov 8;11(1):21806. doi: 10.1038/s41598-021-01146-0.

Okada N, Yahata N, Koshiyama D, Morita K, Sawada K, Kanata S, Fujikawa S, Sugimoto N, Toriyama R, Masaoka M, Koike S, Araki T, Kano Y, Endo K, Yamasaki S, Ando S, Nishida A, Hiraiwa-Hasegawa M, Kasai K. Abnormal asymmetries in subcortical brain volume in early adolescents with subclinical psychotic experiences. Transl Psychiatry. 2018 Nov 28;8(1):254. doi: 10.1038/s41398-018-0312-6.

Okada N, Fukunaga M, Yamashita F, Koshiyama D, Yamamori H, Ohi K, Yasuda Y, Fujimoto M, Watanabe Y, Yahata N, Nemoto K, Hibar DP, van Erp TG, Fujino H, Isobe M, Isomura S, Natsubori T, Narita H, Hashimoto N, Miyata J, Koike S, Takahashi T, Yamasue H, Matsuo K, Onitsuka T, Iidaka T, Kawasaki Y, Yoshimura R, Watanabe Y, Suzuki M, Turner JA, Takeda M, Thompson PM, Ozaki N, Kasai K, Hashimoto R. Abnormal asymmetries in subcortical brain volume in schizophrenia. Mol Psychiatry. 2016 Oct;21(10):1460-6. doi: 10.1038/mp.2015.209.

略歴

2004年に東京大学医学部を卒業。初期臨床研修ののち、2006年に東京大学医学部附属病院にて精神科研修を開始。2007年から2012年まで、精神科医として東京都立松沢病院に勤務。2012年東京大学医学部附属病院助教。2013年東京大学大学院医学系研究科博士課程入学、2017年博士号取得。その後東京大学医学部附属病院助教として、精神疾患及び思春期発達の脳画像研究を学ぶ。IRCNには、2019年にヒューマンfMRIコア・コアマネージャー(特任准教授)として着任し、2025年より現職。精神疾患および思春期発達の研究に従事しつつ、fMRIスキャナのマネジメント業務を行い、神経画像研究者の脳MRI撮像を支援している。

-

チャオ ジーナス

研究概要

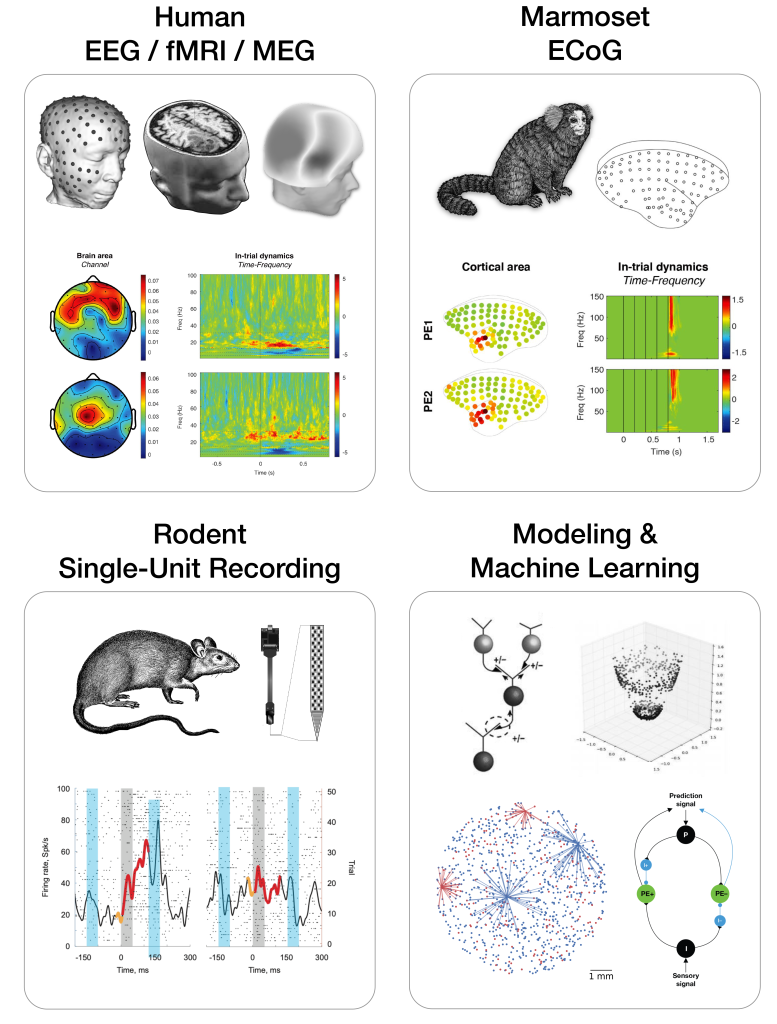

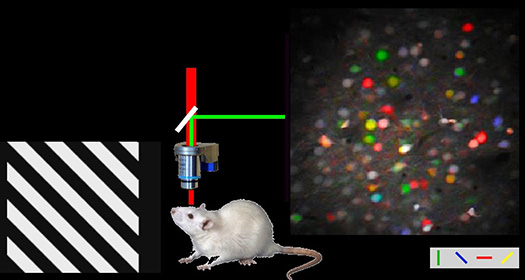

予測符号化理論は、脳は感覚情報を複数の抽象化レベルで連続的に予測しながら更新し、予測と実際の感覚入力が異なる場合に予測誤差信号を発する、と提案しています。この理論は、知覚、行動、そして創造性などの内部プロセスを理解するための包括的な枠組みを提供するものです。現在、私たちは、以下のテーマに着目して研究を進めています。

予測符号化回路:異なる階層レベルおよび感覚領域における予測符号化に不可欠な微小回路および巨大回路の複雑なネットワークを解明することを目標としています。さまざまな種(ネズミ、マーモセット、ヒト等)を対象とした実験結果と計算モデリングを組み合わせて包括的な洞察を得ます。

予測関連精神疾患の神経マーカー:私たちの研究の重要な焦点は、予測障害を特徴とする精神障害(自閉症スペクトラム障害など)と関連する機構的神経マーカーを特定することです。このような神経基盤を理解することで、障害をよりよく理解し、高解像度の診断と標的を定めた介入に繋げることができると考えられます。

創造性における予測符号化:創造性ポテンシャル、すなわち今後のタスクに対して新規かつ有用なアイデアを生成する脳の能力における予測符号化の役割を探求しています。この複雑なプロセスの仕組みについての機構的な知見を得、創造性を神経回路実装に直接リンクすることを目標にしています。

実用的なアプリケーションに向けた創造性増強:野心的なテーマとして、実世界のアプリケーションで創造性ポテンシャルを強化するクローズドループシステムの開発も目指しています。このシステムは、イノベーションを促進するような革新的なツールと方法論を提供し、創造的な問題解決が求められる分野に変革を起こす可能性があります。

主要論文

Chao ZC, Komatsu M, Matsumoto M, Iijima K, Nakagaki K, Ichinohe N (2024). Diverse configurations of erroneous predictive coding across brain hierarchies in a non-human primate model of autism spectrum disorder. Communications Biology, 7(1), 851.

Huang YT, Wu CT, Fang YM, Fu CK, Koike S, Chao ZC (2024). Crossmodal hierarchical predictive coding for audiovisual sequences in human brain. Communications Biology, 7(1), 965.

Chao ZC, Komatsu M, Matsumoto M, Iijima K, Nakagaki K, Ichinohe N (2024). Diverse configurations of erroneous predictive coding across brain hierarchies in a non-human primate model of autism spectrum disorder. Communications Biology, 7, 851.

Kern FB, Chao ZC (2023). Short-term neuronal and synaptic plasticity act in synergy for deviance detection in spiking networks. PLOS Computational Biology, 19(10), e1011554.

Chao ZC, Huang YT, Wu CT (2022). A quantitative model reveals a frequency ordering of prediction and prediction-error signals in the human brain. Communications Biology, 5(1), 1076.

Chao ZC, Takaura K, Wang L, Fujii N, Dehaene S (2018). Large-scale cortical networks for hierarchical prediction and prediction error in the primate brain. Neuron, 100(5), 1252-1266.

Chao ZC, Nagasaka Y, Fujii N (2015). Cortical network architecture for context processing in primate brain. Elife, 4, e06121.

略歴

私は人間の心とは何かということにずっと興味を抱いてきました。人間に近い知性を持つマシンが実現するならば、そこに自由な意思や意識は宿るのでしょうか。私は、台湾の大学で生命科学ならびに化学を専攻し、その後米国ジョージア工科大学の博士課程において医用生体工学を学びました。博士論文では、ペトリ皿で培養した神経細胞をロボットに接続し、そのロボットが目的に適った行動を習得できることを実証しました。学位取得後に来日し、理化学研究所脳科学総合研究センター(BSI)にて研究員、国立生理学研究所にて助教、そして京都大学にて講師を務め、ヒトとサルの行動から脳シグナルを紐解き、脳がどのようにロボットやコンピュータを制御するのかを理解することに努めてきました。そして2019年9月、このIRCNに特任准教授として着任しました。ここでは、これまでに得たコンピューティング系実験スキル、培養系実験スキル、生体系実験スキルを活かし、「認知理論の統一的見解」をもたらす予測コーディングのエビデンスを探求したいと考えています。

-

木村 昌由美

木村 昌由美

事務部門長

特任教授

Think Global, Act Local – WPIの研究に不可欠な学際性と国際ネットワーク

活動概要

WPIでのミッションのひとつに、国際的な研究環境を整えることに加え、学際的融合研究の推進があります。IRCNはヒトの知性を追求する研究機関です。私たちの知性の発達には、学問的知識を記憶するだけでなく、芸術や文化などに触れる情操的な成熟も重要かと思います。日本人独特な知性を理解するうえでも、国際的・学際的な要素は必要なのではないでしょうか?また、個性もヒト特有ですが、その進展のプロセスを数理的に解析することも現在では不可能ではないはずです。これら新領域の研究には学際的アプローチが必須となります。"Think global, act local"はビジネスの概念ですが、研究者のコミュニティでも同じように適用できる心得と考えます。東京大学の本郷キャンパスを起点に、ここから全世界とつながり、私たちの知性のしくみが解明されていくと思うとわくわくしませんか?この地球規模で考え、足元から行動せよという教訓に基づいて、次代を先導する研究・研究者を支援したいと考えています。

主要論文

Karamihalev S, Flachskamm C, Eren N, Kimura M, Chen A. (2019) Social context and dominance status contribute to sleep patterns and quality in groups of freely moving mice. Sci Rep 9:15190.

Gazea M, Patchev AV, Anderzhanova E, Leidmaa E, Pissioti A, Flachskamm C, Almeida OFX, Kimura M. (2018) Restoration of serotonergic homeostasis in the lateral hypothalamus rescues sleep disturbances induced by early-life obesity. J Neurosci 38:441 –451.

Kumar D, Dedic N, Flachskamm C, Voulé S, Deussing JM, Kimura, M. (2015) Cacna1c (Cav1.2) modulates EEG rhythm and REM sleep recovery. Sleep 38:1371-1380.

Jakubcakova V, Flachskamm C, Landgraf R, Kimura, M. (2012) Sleep phenotyping in a mouse model of extreme trait anxiety. PLoS ONE, 7:e40625.

Kimura M, Müller-Preuss P, Lu A, Wiesner E, Flachskamm F, Wurst W, Holsboer F, Deussing JM. (2010) Conditional corticotropin-releasing hormone overexpression in the mouse forebrain enhances rapid eye movement sleep. Mol Psychiatry 15:154-165.

Kimura M, Kodama T, Aguila MC, Zhang SQ, Inoué S. (2000) Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor (GM-CSF) modulates rapid eye movement (REM) sleep and non-REM sleep in rats. J Neurosci 20: 5544-5551.

Yu WH, Kimura M, Walczewska A, Karanth S, McCann SM. (1997) Role of leptin in hypothalamic-pituitary function. Proc Natl Acad Sci USA 94:1023-1028.

Kimura M, Zhang SQ, Inoué S. (1996) Pregnancy-associated sleep changes in the rat. Am J Physiol 271:R1063-R1069.

略歴

金沢大学理学部生物学科出身(理学修士)。東京医科歯科大学で井上昌次郎教授に師事し博士号(生理学専攻)を取得後、同大の研究室在籍中(1989-2003)にテネシー大学(1989-2003)、テキサス大学(1994-1995)、ルイジアナ州立大学(1995-1996)、チューレン大学(1997-1998)へ留学する。2003年末からドイツのマックス・プランク精神医学研究所においてグループリーダー。博士課程の研究から一貫して、睡眠の液性調節機構に取り組み、感染時やサイトカインによる過剰睡眠の発生機構、妊娠・更年期に生じる睡眠障害の基礎的研究、うつ病ならびにストレスに伴う睡眠障害のメカニズム解明の研究成果が主な業績。2018年6月より帰国し、東京大学WPIニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)へ着任、研究マネジメントに携わる。2020年7月、筑波大学WPI国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIS)の副事務部門長として研究戦略ユニットに参加。2021年4月より事務部門長。2024年4月から再びWPI-IRCNへ戻り、事務部門長として復職。日本のアカデミアのグローバリゼーションを手掛ける。日本睡眠学会評議員、欧州睡眠学会学術委員(2012-2016)、Sleep and Biological Rhythms (Springer) Associate Editor、埼玉医科大学非常勤講師、日本学生科学賞総合委員(生物)、新宿交響楽団チェロ奏者。

-

ヘンシュ 貴雄

研究概要

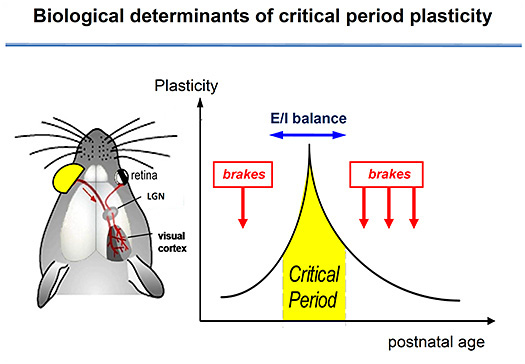

脳の正常な発達には、脳が経験に応じて神経回路を再構成する性質(可塑性)が重要です。可塑性に基づく神経回路網の成熟は、生後の発達初期の「臨界期」という短期間に限定して起こることが1960年代に証明されていました。ところが、臨界期を制御するメカニズムや意義は、脳科学の最重要課題であるにもかかわらず半世紀近く未解明のままでした。そこで私は、神経伝達の抑制、すなわち神経回路網の発達に逆行すると思われる要素に着目し、抑制性ニューロンの機能を失くしたノックアウトマウスを用いて、抑制性ニューロンの成熟が臨界期を制御するという結論を導き出しました。この成果を将来的に、移植脳組織に正常機能を付与するべき脳神経再生医療の発展に繋げていきたいと考えています。

主要論文

Takesian AE, Bogart LJ, Lichtman JW, Hensch TK. (2018) Inhibitory circuit gating of auditory critical-period plasticity. Nature Neurosci. 21:218-227

Kobayashi Y, Ye Z, Hensch TK. (2015) Clock genes control cortical critical period timing. Neuron. 86:264-75.

Werker JF, Hensch TK. (2015) Critical periods in speech perception: new directions. Annu Rev Psychol. 66:173-96. Gogolla, N., Takesian, A.E., Feng, G., Fagiolini, M. & Hensch, T.K. (2014) Sensory integration in mouse insular cortex reflects GABA circuit maturation. Neuron 83: 894-905.

Barkat, T.R., Polley, D.B. & Hensch, T.K. (2011) A critical period for auditory thalamocortical connectivity. Nature Neurosci. 14:1189-1194.

Morishita, H., Miwa, J.M., Heintz, N. & Hensch, T.K. (2010) Lynx1, a cholinergic brake, limits plasticity in adult visual cortex. Science 330:1238-1240.

Yazaki-Sugiyama, Y., Kang, S., Cateau, H., Fukai, T. & Hensch, T.K. (2009) Bidirectional plasticity in fast-spiking GABA circuits by visual experience. Nature 462: 218-21.

Sugiyama, S., Di Nardo, A., Aizawa, S., Matsuo, I., Volovitch, M., Prochiantz, A. & Hensch, T.K. (2008) Experience-dependent transfer of Otx2 homeoprotein into the visual cortex activates postnatal plasticity. Cell 134: 508-520.

Hensch, T.K. (2005) Critical period plasticity in local cortical circuits. Nature Reviews Neurosci. 6: 877-888. Fagiolini, M., Fritschy, J-M., Löw, K., Möhler, H., Rudolph, U. & Hensch, T.K. (2004) Specific GABAA circuits for visual cortical plasticity. Science 303: 1681-1683.

Hensch, T.K & Stryker, M.P. (2004) Columnar architecture sculpted by GABA circuits in developing cat visual cortex. Science 303: 1678-1681. Fagiolini, M. & Hensch, T.K. (2000) Inhibitory threshold for critical-period activation in primary visual cortex. Nature 404: 183-186.

Hensch, T.K., Fagiolini, M., Mataga, N., Stryker, M.P., Baekkeskov, S. & Kash, S.F. (1998) Local GABA circuit control of experience-dependent plasticity in the developing visual cortex. Science 282:1504-1508.略歴

経歴

1988 ハーバード大学卒業 (Biological Sciences)

1991 東京大学大学院医学系研究科修士課程修了(公衆衛生学)

1996 University of California San Francisco (UCSF)博士課程修了 (Neuroscience)

1996-2010 理化学研究所脳科学総合研究センター 神経回路発達研究チーム チームリーダー

2000-2010 理化学研究所脳科学総合研究センター 臨界期機構研究グループ グループディレクター

2006- ハーバード大学教授 (Molecular Cellular Biology)

2006- ハーバード大学医学部 ボストン小児病院教授(Neurology)

2011- ハーバード大学NIMH Silvio Conte Center for Mental Health Research ディレクター

2017- 東京大学 国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構 機構長 特任教授

賞罰

2001 RIKEN Brain Science Institute Flagship Prize

2001 ブレインサイエンス振興財団 塚原仲晃記念賞

2005 US Society for Neuroscience Young Investigator Award (first from overseas)

2005 NISTEP Award(ナイスステップな研究者 2005)

2006 文部科学大臣表彰 科学技術賞

2007 NIH Director’s Pioneer Award

2016 Mortimer D. Sackler Prize -

藤原 寛太郎

研究概要

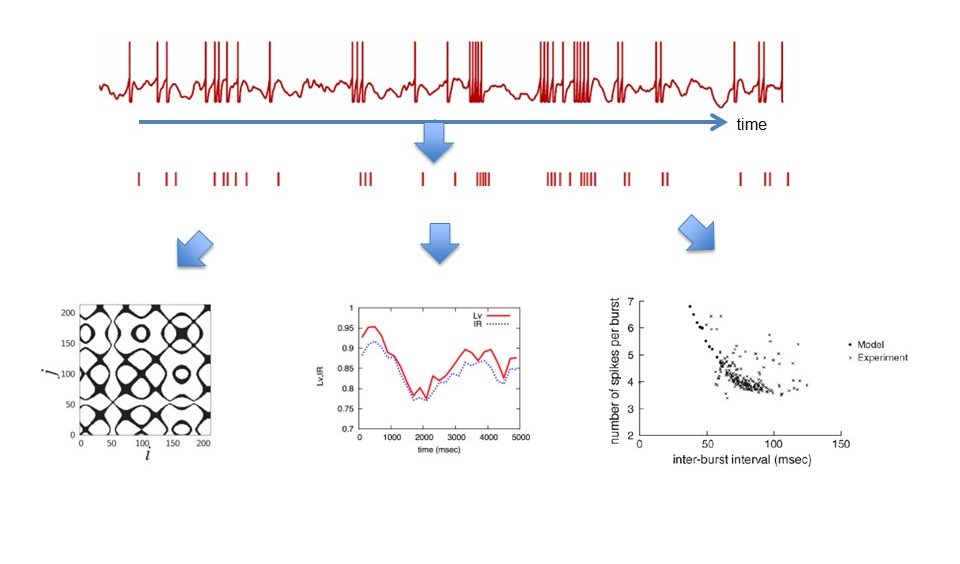

神経科学は、多岐にわたる専門領域による学際的な研究分野である。これまでの神経科学に対する理論的なアプローチは、神経科学研究に新たなアイディアをもたらし、方向性を形づけるのに貢献してきた。近年の神経科学研究において、理論神経科学の役割はますます大きくなっている。実験技術の発展に伴うビッグデータの出現、AI技術の発展はその大きな要因の一つである。理論神経科学はビッグデータの理論的扱いを可能とし、また神経系とAIの共通原理を導き出すことが期待されるからである。私は、神経科学における実験と理論研究の橋渡しを行うという目的のもと、神経データ解析の理論と神経系の数理モデリングを行っている。さらに、脳神経系の情報処理機構にインスパイアされた機械学習の理論研究にも従事している。

主要論文

Ziqiang Li, Kantaro Fujiwara, Gouhei Tanaka, “Dynamical Graph Echo State Networks with Snapshot Merging for Dissemination Process Classification”, Communications in Computer and Information Science, Vo. 1964, pp. 523-534, 2023.

Ziqiang Li, Kantaro Fujiwara, Gouhei Tanaka, “An Echo State Network-Based Method for Identity Recognition with Continuous Blood Pressure Data”, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 14257, pp. 13-25, 2023.

Keita Koyama, Hiroyasu Ando, Kantaro Fujiwara, "Functional improvement in β cell models of type 2 diabetes using on-demand feedback control", AIP Advances, 13, 045317, 2023.

Ryota Nomura, Kantaro Fujiwara, Tohru Ikeguchi, "Superposed recurrence plots for reconstructing a common input applied to neurons", Physical Review E, 106, 034205, 2022.

Kotaro Kasahara, Yutaka Shimada, Kantaro Fujiwara, Tohru Ikeguchi, "Analysis on the mechanism of enhancing insulin secretion by TRPM2 channel in a pancreatic β-cell", Nonlinear Theory and Its Applications, IEICE, Vol. 12, No.3, pp. 500-511, 2021.

Ryota Nomura, Ying-Zong Liang, Kenji Morita, Kantaro Fujiwara, Tohru Ikeguchi, "Threshold-varying integrate-and-fire model reproduces distributions of spontaneous blink intervals", PLOS ONE, 13(10) e0206528, 2018.

Toshihiro Kobayashi, Yutaka Shimada, Kantaro Fujiwara, Tohru Ikeguchi, “Reproducing Infra-Slow Oscillations with Dopaminergic Modulation”, Scientific Reports, 7: 2411, 2017.

略歴

東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻博士課程修了。博士(情報理工学)。計算論的神経科学、特に単一ニューロンの数理モデル研究及びニューラルネットワークにおける学習・適応の研究に従事。日本学術振興会特別研究員(PD)時は主に神経データ解析の理論研究に従事。埼玉大学大学院理工学研究科助教、東京理科大学工学部助教時は教育の傍ら、これまでの計算論的神経科学に関する研究と並行して非線形理論とその応用研究にも従事。現在は神経科学における実験と理論研究の橋渡しを目的とした計算論的神経科学研究、そしてデータサイエンスコアのマネージャーとして計算資源やソフトウェア管理を通して研究支援を行なっている。

-

根東 覚

研究概要

私たち人間や動物は、周囲の環境を感じたり、また物事を記憶したりして、行動を決めています。動物が周囲の環境をどのように認識し、行動を計画し、運動を制御するのか?これらの過程の中でも、特に外界の情報が大脳回路によってどのように認識されるのかといった部分に興味を持ちその解明に向けた研究を行っています。

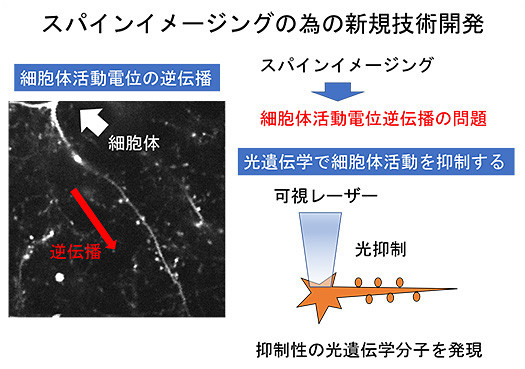

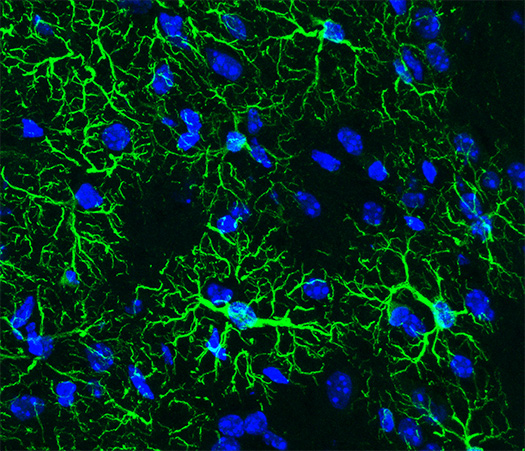

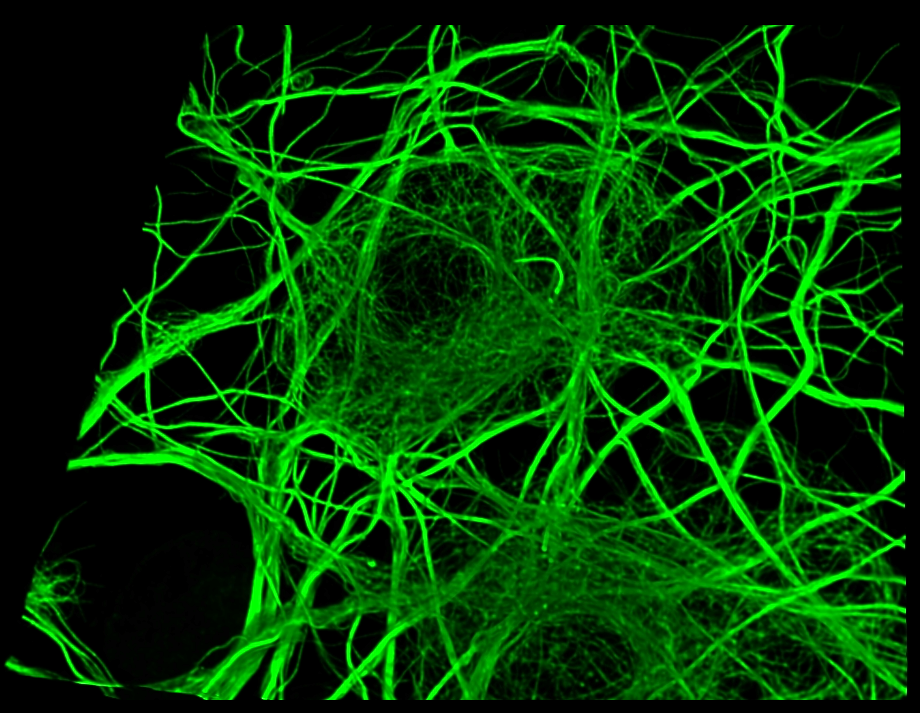

この解明に対して、単一細胞レベルと複数のニューロンが作る神経回路レベルでの2通りのアプローチを試みています。単一細胞レベルの研究では1個のニューロンは樹状突起のどこにどのような情報を受け取り、それらがどのような仕組みによって統合・情報処理され外界の情報を表現するのかをシナプスをイメージングして調べています。また神経回路レベルの研究では、同じ外界の情報に反応する細胞の空間分布、回路構造や回路の規模、回路の出力様式の解明に取り組んでいます。大脳の領域ごとに存在する大域ネットワーク回路の中にある同じ情報を共有するより小さなサブネットワーク回路について、詳細をイメージングと形態学を組み合わせて明らかにしていきます。

得られた知見を人工知能に実装することで、より生物に近い情報処理を行う人工知能の創出に貢献できる可能性を考えています。

主要論文

Kondo S, Kiyohara Y and Ohki K: Response selectivity of the lateral posterior nucleus axons projecting to the mouse primary visual cortex. Front Neural Circuits 16:825735, 2022.

Kondo S, Yoshida T, Ohki K: Mixed functional microarchitectures for orientation selectivity in the mouse primary visual cortex. Nature Communications 7:13210, 2016.

Kondo S, Ohki K: Laminar differences in the orientation selectivity of geniculate afferents in mouse primary visual cortex. Nature Neuroscience 19:316-319, 2016.

Kubota, Y, Kondo, S, Nomura, M, Hatada, S, Yamaguchi, N, Mohamed, A A, Karube, F, Luebke, J, Kawaguchi, Y: Functional effects of distinct innervation styles of pyramidal cells by fast spiking cortical interneurons. eLIFE e07919, 2015.

略歴

1989年 金沢大学工学部工業化学科卒業

1991年 東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了

1995年 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(廣川信隆教授研究室)

神経細胞内物質輸送の研究に従事

1995-1997年 マックスプランク研究所研究員(Alain Marty博士研究室)

小脳神経回路シナプス伝達の研究に従事

1997-2004年 生理学研究所大脳神経回路論研究部門助手(川口泰雄教授研究室)

大脳神経回路シナプス伝達とシナプス結合の研究に従事

2004-2010年 東京大学医学部神経細胞生物学分野講師(岡部繁男教授研究室)

大脳シナプスの生体内での動態研究に従事

2010-2018年 東京大学医学部統合生理学分野講師(大木研一教授研究室)

大脳視覚野神経回路の機能構築研究に従事

2018年- 現職 -

鵜飼 英樹

研究概要

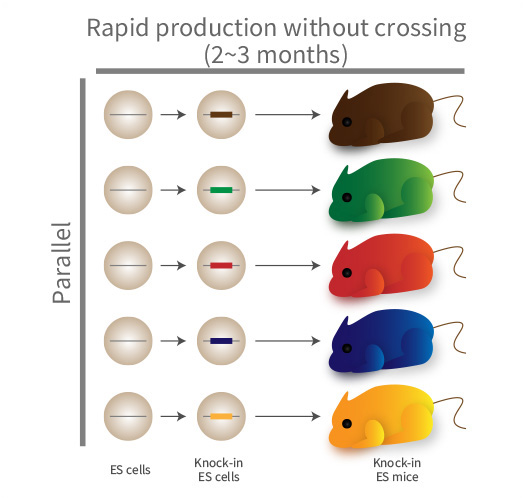

ヒトで観察される知性や精神疾患などの高次生命現象のメカニズムを解明するためには、ヒトの遺伝子ネットワークや細胞回路の包括的同定と定量的解析が必要である。逆遺伝学はその解明のための強力な手法の一つであるが、ヒトへの逆遺伝学手法の適用は倫理的に不可能である。マウスへの適用は可能であるが、遺伝子改変マウスの作製は、キメラマウスやモザイクマウスを繰り返し交配する必要があるため、一般的にそのスループットは低く、多くの遺伝子や細胞を対象にしてマウス逆遺伝学を行うことは困難である。さらに、ヒトとマウスの遺伝子やそのシステムには多くの違いがあるため、しばしばマウスはヒトで観察される現象を再現しない。近年、我々はキメラ/モザイクマウスの交配を行わずに効率良く遺伝子改変マウスを作製するための方法を確立した。そこで、我々の遺伝子改変マウスハイスループット作製方法を、マウスの遺伝子/システムがヒトの遺伝子/システムに置き換えられた遺伝的ヒト化マウスに適用することによって、ヒトならではの生命現象についてマウスを用いて解明するための次世代型ヒト遺伝学手法を開発する。

主要論文

Ukai H, Sumiyama K, Ueda HR. Next-generation human genetics for organism-level systems biology. Current Opinion in Biotechnology. 2019. 58:137-145.

Ukai H, Kiyonari H, Ueda HR. Embryonic stem cell-mouse protocol to produce knock-in (KI) mice in a single generation. Nature Protocols 2017 DOI 10.1038/nprot.2017.110

*Ode KL, *Ukai H, *Susaki EA, Narumi R, Matsumoto K, Hara J, Koide N, Abe T, Kanemaki MT, Kiyonari H, Ueda HR. Knockout-Rescue Embryonic Stem Cell-Derived Mouse Reveals Circadian-Period Control by Quality and Quantity of CRY1. Molecular Cell 2017 Jan 5;65(1):176-190. * These authors contributed equally to this work.

Susaki EA, Ukai H, Ueda HR. Next-generation mammalian genetics toward organism-level systems biology. npj. Syst. Biol. Appl. 2017 3, article number 15.

Ukai H. and Ueda HR. Systems Biology of Mammalian Circadian Clock. Annual Review of Physiology 2010 72:579-603.

*Isojima Y, *Nakajima M, *Ukai H, Fujishima H, Yamada RG, Masumoto KH, Kiuchi R, Ishida M, Ukai-Tadenuma M, Minami Y, Kito R, Nakao K, Kishimoto W, Yoo SH, Shimomura K, Takao T, Takano A, Kojima T, Nagai K, Sakaki Y, Takahashi JS, Ueda HR. CKIepsilon/delta-dependent phosphorylation is a temperature-insensitive, period-determining process in the mammalian circadian clock. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2009 Sep 15;106(37):15744-9. * These authors contributed equally to this work.

*Ukai H, *Kobayashi TJ, Nagano M, Masumoto KH, Sujino M, Kondo T, Yagita K, Shigeyoshi Y, Ueda HR. Melanopsin-dependent photo-perturbation reveals desynchronization underlying the singularity of mammalian circadian clocks. Nature Cell Biology 2007 Nov;9(11):1327-34. * These authors contributed equally to this work.

*Sato TK, *Yamada RG, *Ukai H, Baggs JE, Miraglia LJ, Kobayashi TJ, Welsh DK, Kay SA, Ueda HR, Hogenesch JB. Feedback repression is required for mammalian circadian clock function. Nature Genetics 2006 Mar;38(3):312-9. * These authors contributed equally to this work.

略歴

国立大学法人総合研究大学院大学にて博士号を取得後、国立研究開発法人放射線医学総合研究所にてポスドク研究員になった。ゲノムスケールの解析技術の開発を行い、その技術を用いて新たな発がん性突然変異を同定した。その後理研CDBにおいて、複雑な生命現象のモデルシステムとして哺乳類の概日時計システムを対象に細胞レベルのシステムバイオロジーのための技術を開発し、概日時計のシンギュラリティ現象などの複雑な現象のメカニズムの解明に成功した。理研QBiCに移るとともに、個体で観察されるより高次な生命現象のメカニズムを解明するために、個体レベルのシステムバイオロジーの実現を目指した技術開発を開始し、一世代以内で効率良く変異マウスを作製する方法を確立した。現在は開発した技術を利用して遺伝子改変マウスやウイルスをIRCNの研究者に提供するとともに、IRCNの共通リソースとなりえる有用なマウスラインの開発をおこなう。

-

渡部 喬光

研究概要

絶え間なくうつろうヒトの心はダイナミックな脳神経活動で支えられているはずです。さらにそのような動的な神経活動は、ヒトの知性やその発達だけではなく、自閉症から統合失調症、癲癇までさまざまな精神神経疾患とも密接に関連しています。このコンセプトのもと我々は、普段は柔軟に変化しているものの、時には硬直化してしまうヒトの心・認知が生み出されるメカニズムやその発達過程を、脳神経ネットワーク構造と神経ダイナミクスの相互作用という観点から解明しようとしています。さらに、これらの知見をもとに精神疾患に対する新たな治療法・重症度診断法を開発することを目指しています。

主要論文

Watanabe, T. & Yamasue, H. Noninvasive reduction of neural rigidity alters autistic behaviors in humans. Nature Neurosci. 28, 1348–1360 (2025).

Watanabe, T., Inoue, K., Kuniyoshi, Y., Nakajima, K. & Aihara, K. Comparison of Large Language Model with Aphasia. Advanced Sci. e2414016 (2025).

Watanabe, T. Causal roles of prefrontal cortex during spontaneous perceptual switching are determined by brain state dynamics. eLife 10, e69079 (2021).

Watanabe, T., Rees, G. & Masuda, N. Atypical intrinsic neural timescale in autism. eLife 8, e42256 (2019).

Watanabe, T. & Rees, G. Brain network dynamics in high-functioning individuals with autism. Nature Commun. 8, 16048 (2017).

Watanabe, T. et al. Clinical and neural effects of six-week administration of oxytocin on core symptoms of autism. Brain 138, 3400–3412 (2015).

Watanabe, T., Masuda, N., Megumi, F., Kanai, R. & Rees, G. Energy landscape and dynamics of brain activity during human bistable perception. Nature Commun. 5, 4765 (2014).

Watanabe, T. et al. Two distinct neural mechanisms underlying indirect reciprocity. Proc National Acad Sci. 111, 3990–3995 (2014).

Watanabe, T. et al. Mitigation of Sociocommunicational Deficits of Autism Through Oxytocin-Induced Recovery of Medial Prefrontal Activity: A Randomized Trial. JAMA Psychiat. 71, 166–175 (2014).

Watanabe, T. et al. A pairwise maximum entropy model accurately describes resting-state human brain networks. Nature Commun. 4, 1370 (2013).

略歴

2007年 東京大学医学部医学科卒業(医学士)

2009年 東京大学医学部附属病院初期研修修了

2013年 東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(医学博士)

2013年 東京大学医学部特任助教

2013年〜2015年 University College London (UCL) JSPS Research Fellow

2015年〜2018年 UCL Marie-Curie Research Fellow

2018年〜2020年 理化学研究所・脳神経研究センター 副チームリーダー

2020年〜2024年 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 准教授(東京大学卓越研究員)

2025年〜 東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構 教授)

2013年度 NeuroCreative Award, 2019年度理研梅峰賞 -

榎本 和生

研究概要

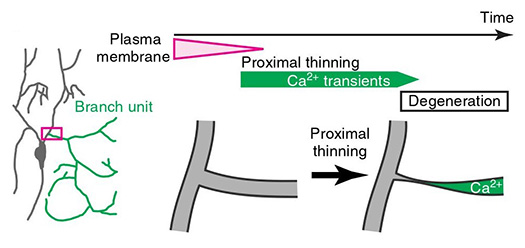

遺伝要因と環境要因の組み合わせにより脳がカスタマイズされる仕組みを知る事により、ヒトの個性や精神疾患のメカニズム解明を目指しています。ヒトの個性や性格は、個々人が生まれもつ遺伝情報の差異に加えて、そのヒトが育つ環境に大きく依存すると考えられています。たとえば、遺伝子が相同である一卵性双生児でも、異なる環境で育つと全く異なる個性を示します。ヒトの心を生み出すマシーナリーの中核が脳であるならば、ヒトの個性はおそらく脳構造(神経回路)の微妙な違いから生じると予想できます。実際に、外部環境からの神経入力が神経ネットワークの再編を誘導することがわかってきました。従って、個性の成り立ちを理解するためには、外部環境(情報)と脳との関係を遺伝子・細胞・回路それぞれの階層で理解する必要があります。私たちは、外部情報依存的に神経ネットワークが再編成されるメカニズムと、新たなニューロンが生みだされるメカニズム(神経新生)に着目して研究を進めています。

もう1つの目標として、脳神経回路の違いが如何にして行動レベルの差異を生み出すのかという問題にチャレンジしています。生物は、光やにおいなど、外界から入ってくる複数の情報に基づいて価値判断を行い、それを適切な行動へと繋げることができます。興味深いことに、動物は、発生ステージや性差に依存して、同じ物質に対して正反対の嗜好性行動を示すことがあります。このような発生時期や雌雄に依存した「嗜好性の個性」を生み出す機構が分かれば、「個性を生み出す神経基盤」の理解に繋がると期待できます。私たちは、マウスやショウジョウバエを個体モデルとして、嗜好性(好き・嫌い)を規定する神経基盤を明らかにするべく研究を進めています。

主要論文

Yoshino J, Morikawa R, Hasegawa E and Emoto K (2017) Neural circuitry that evokes escape behavior in response to nociceptive stimuli in Drosophila larvae. Curr Biol 27: 2499-2504 (2017).

Yasunaga K, Tezuka A, Ishikawa N, Dairyo Y, Togashi K, Koizumi H and Emoto K (2015) Adult Drosophila sensory neurons specify dendrite boundaries independently of dendritic contacts through the Wnt5-Drl signaling pathway. Genes Dev 29: 1763-1775.

Kanamori, T., Yoshino, J., Yasunaga, K., Dairyo, Y., and Emoto, K. (2015) Local endocytosis triggers dendrite thinning and pruning in Drosophila sensory neurons. Nature Communications 6: 6515 (2015).

Kanamori, T., Kanai, M., Dairyo, Y., Yasunaga, K., Morikawa, R., and Emoto, K. (2013) Compartmentalized calcium transients trigger dendrite pruning in Drosophila sensory neurons. Science 340: 1475-1478.

Emoto, K., Parrish, J. Z., Jan, L., and Jan, Y. N. (2006) The tumour suppressor Hippo acts with the NDR kinases in dendritic tiling and maintenance. Nature 443: 210-213.

Emoto, K., He, Y., Ye, B., Grueber, W. B., Adler, P. N., Jan, L. Y., and Jan, Y. N. (2004) Control of dendritic branching and tiling by the Tricornered-kinase/Furry signaling pathway in Drosophila sensory neurons. Cell 119: 245-256.略歴

東京大学大学院薬学系研究科博士課程修了(1997年)。その後、東京都臨床医学総合研究所、カリフォルニア大学サンフランシスコ校、国立遺伝学研究所を経て、2010年から大阪バイオサイエンス研究所の研究部長を務める。2013年、東京大学大学院理学系研究科に1877年エドワード・モースが創設した研究室の教授として就任。現在に至る。

-

合原 一幸

研究概要

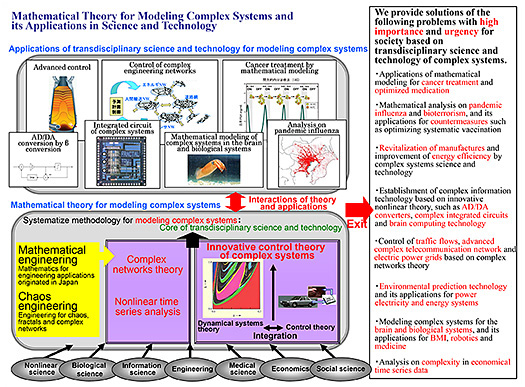

複雑系数理モデリングのための理論構築およびその広範な科学技術分野への応用に関する研究を、主として数理工学とカオス工学の観点から行って来ている。特に、複雑系の数理モデリングと解析のために、(1) 複雑系制御理論、(2) 複雑ネットワーク理論、および (3) 非線形データ解析とデータ駆動モデリングの3つの柱からなる理論的プラットフォームを構築した。本IRCNでは、ニューロインテリジェンスの実現を目指して、脳に関する神経科学・臨床研究と次世代AIを、脳の複雑ダイナミクスの数理モデリングとデータ解析によって橋渡しする研究に従事している。

主要論文

Masuda, N., Aihara, K. and MacLaren, N.G. (2024) Anticipating Regime Shifts by Mixing Early Warning Signals from Different Nodes. Nature Comm 15(1): 1086, 1-15.

Sakemi, Y., Nobukawa, S., Matsuki, T., Morie, T., and Aihara, K. (2024) Learning Reservoir Dynamics with Temporal Self-Modulation. Comm Phys 7: 29, 1-11 (2024).

Sakemi, Y., Yamamoto, K., Hosomi, T., and Aihara, K. (2023) Sparse-firing Regularization Methods for Spiking Neural Networks with Time-to-first-spike Coding. Scientific Reports 13: 22897, 1-12.

Tong, Y., Hong, R., Zhang, Z., Aihara, K., Chen, P., Liu, R., and Chen, L. (2023) Earthquake Alerting based on Spatial Geodetic Data by Spatiotemporal Information Transformation Learning. Proc Natl Acad Sci USA 120(37): e2302275120, 1-12.

Kanamaru, T., Hensch, TK., and Aihara, K. (2023) Maximal Memory Capacity Near the Edge of Chaos in Balanced Cortical E-I Networks. Neural Computation 35(8): 1430-1462.

Sakemi, Y., Morino, K., Morie, T., and Aihara, K. (2023) A Supervised Learning Algorithm for Multilayer Spiking Neural Networks Based on Temporal Coding Toward Energy-Efficient VLSI Processor Design. IEEE Trans Neural Networks and Learning Systems 34(1): 394-408.

Tanaka, G., Matsumori, T., Yoshida, H., and Aihara, K. (2022) Reservoir Computing with Diverse Timescales for Prediction of Multiscale Dynamics. Phys Rev Res 4(3): L032014, 1-7.

Aihara, K., Liu, R., Koizumi, K., Liu, X., and Chen, L. (2022) Dynamical Network Biomarkers: Theory and Applications. Gene 808: 145997, 1-10.

Inagaki, T., Inaba, K., Leleu, T., Honjo, T., Ikuta, T., Enbutsu, K., Umeki, T., Kasahara, R., Aihara, K., and Takesue, H. (2021) Collective and Synchronous Dynamics of Photonic Spiking Neurons. Nature Comm 12: 2325, 1-8.

Chen, P., Liu, R., Aihara, K., and Chen, L. (2020) Autoreservoir Computing for Multistep Ahead Prediction based on the Spatiotemporal Information Transformation. Nature Communications 11: 4568, 1-15.

Leng, S., Ma, H., Kurts, J., Lai, Y-C., Lin, W., Aihara, K., and Chen, L. (2020) Partial Cross Mapping Eliminates Indirect Causal Influences. Nature Comm 11: 2632, 1-9.

Omi, T., Ueda, N., and Aihara, K. (2019) Fully Neural Network based Model for General Temporal Point Processes. Advances in Neural Information Processing Systems 32 (NeurIPS 2019): 2120-2129.

Leleu, T., Yamamoto, Y., McMahon, P., and Aihara, K. (2019) Destabilization of Local Minima in Analog Spin Systems by Correction of Amplitude Heterogeneity. Physical Review Letters 122(4): 040607, 1-6.

Ma, H., Leng, S., Aihara, K., Lin, W., and Chen, L. (2018) Randomly Distributed Embedding Making Short-term High-dimensional Data Predictable. Proc Natl Acad Sci USA 115(43): E9994-E10002.

Schäfer, B., Beck, C., Aihara, K., Witthaut, D. and Timme, M. (2018) Non-Gaussian Power Grid Frequency Fluctuations Characterized by Lévy-stable Laws and Superstatistics. Nature Energy 3(2): 119-126.

McMahon, P.L., Marandi, A., Haribara, Y., Hamerly, R., Langrock, C., Tamate, S., Inagaki, T., Takesue, H., Utsunomiya, S., Aihara, K., Byer, R.L., Fejer, M.M., Mabuchi, H. and Yamamoto, Y. (2016) A Fully-programmable 100-spin Coherent Ising Machine with All-to-all Connections. Science 354(6312): 614-617.

Inagaki, T., Haribara, Y., Igarashi, K., Sonobe, T., Tamate, S., Honjo, T., Marandi, A., McMahon, P.L., Umeki, T., Enbutsu, K., Tadanaga, O., Takenouchi, H., Aihara, K., Kawarabayashi, K., Inoue, K., Utsunomiya, S. and Takesue, H. (2016) A Coherent Ising Machine for 2000-node Optimization Problems. Science 354(6312): 603-606.

Fujioka, E., Aihara, I., Sumiya, M., Aihara, K. and Hiryu, S (2016) Echolocating Bats Use Future-target Information for Optimal Foraging. Proc Natl Acad Sci USA 113(17): 4848-4852.

Takahashi, N., Hirata, Y., Aihara, K. and Mas, P. (2015) A Hierarchical Multi-oscillator Network Orchestrates the Arabidopsis Circadian System. Cell 163(1): 148-159

Aihara, K. (2002) Chaos Engineering and its Application to Parallel Distributed Processing with Chaotic Neural Networks. Proc IEEE 90(5): 919-930.

略歴

1977年東京大学工学部電気工学科卒業、1982年東京大学大学院工学系研究科電子工学専門課程博士課程修了(工学博士)。 東京電機大学工学部助教授、同教授、東京大学大学院新領域創成科学研究科複雑理工学専攻教授、JST ERATO 合原複雑数理モデルプロジェクト 研究総括、内閣府 最先端研究開発支援プログラム(FIRST)合原最先端数理モデルプロジェクト 中心研究者、東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻教授、東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻教授、東京大学生産技術研究所教授などを経て、現在東京大学特別教授/名誉教授、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構IRCNエグゼクティブディレクター(兼任)、科学技術振興機構未来社会創造事業・共通基盤領域数理テーママネージャー(兼任)、理化学研究所特任顧問(兼任)、内閣府合原ムーンショットプロジェクト・プロジェクトマネージャー(兼任)など。

-

後藤 由季子

研究概要

組織幹細胞は、発生の間、未分化なまま増殖しながら、かつ一方で色々な分化細胞を産み出しその組織を構築する、という非常に興味深い細胞である。では、どうやって幹細胞は適切に増殖と分化を制御し秩序だった組織を形成できるのだろうか? 特に神経系という組織においては、神経回路の素子である様々な種類のニューロンやグリア細胞を「正しい場所に」「正しい数」配置することが機能的なネットワークを作る前提として必須である。したがって、神経幹細胞の運命がどのように制御されるかが、この複雑で精巧な脳という組織を正しく作り上げるための初期段階の鍵を握っていると言える。我々は、哺乳類神経系をモデルに「幹細胞とは何か(分子的にどのようにその機能が規定されているのか)」に迫り、また幹細胞を通じて脳という魅力的な組織の構築原理に迫りたいと考えている。 以上の神経幹細胞に関する研究は、我々の脳に対する理解につながるだけでなく、神経幹細胞を用いた再生医療や精神疾患治療への重要な基盤となるであろう。

主要論文

Furutachi, S., Miya, H., Watanabe, T., Kawai, H., Yamasaki, N., Harada, Y., Imayoshi, I., Nelson, M., Nakayama, KI., Hirabayashi, Y., and Gotoh, Y. (2015) Slowly dividing neural progenitors are an embryonic origin of adult neural stem cells. Nat. Neurosci. 18, 657-665.

Kishi, Y., Fujii, Y., Hirabayashi, Y. and Gotoh, Y. (2012) HMGA proteins regulate global chromatin state and the neurogenic potential in neocortical precursor cells. Nat. Neurosci. 15, 1127-1133.

Hirabayashi, Y., Suzki, N., Tsuboi, M., Endo, T.A., Toyoda, T., Shinga, J., Koseki, H., Vidal, M. and Gotoh, Y. (2009) Polycomb limits the neurogenic competence of neural precursor cells to promote astrogenic fate transition. Neuron 63, 600-613.

Ichijo, H., Nishida, E., Irie, K., ten Dijke, P., Saitoh, M., Moriguchi, T., Takagi, M., Matsumoto, K., Miyazono, K. and Gotoh, Y. (1997) Induction of apoptosis by ASK1, a mammalian MAPKKK that activates SAPK/JNK and p38 signaling pathways. Science 275, 90-94.

Gotoh, Y., Nishida, E., Matsuda, S., Shiina, N., Kosako, H., Shiokawa, K., Akiyama, T., Ohta, K. & Sakai, H. (1991) In vitro effects on microtubule dynamics of purified Xenopus M phase-activated MAP kinase. Nature 349, 251-254.

Gotoh, Y., Nishida, E., Yamashita, T., Hoshi, M., Kawakami, M. & Sakai, H. (1990) MAP kinase activated by nerve growth factor and epidermal growth factor in PC12 cells. Identity with the mitogen-activated MAP kinase of fibroblastic cells. Eur. J. Biochem. 193, 661-669.略歴

1987年東京大学理学部生物化学科卒業

1992年東京大学理学系研究科生物科学専攻修了、理学博士

1996年Fred Hutchinson Cancer Research Center研究員(Jon Cooper研究室)

1997年Harvard Medical School/Children's Hospital研究員(Michael Greenberg研究室)

1999年~東京大学分子細胞生物学研究所 助教授(主任研究員)

2005年~2013年東京大学分子細胞生物学研究所 教授

2013年より東京大学薬学系研究科 教授。

第1回分子生物学会三菱化学奨励賞、平成16年度日本癌学会奨励賞、第6回日本学術振興会賞、第6回日本学士院学術奨励賞、第24回塚原仲晃賞、安田記念医学賞、第30回井上学術賞、長瀬研究振興賞、第22回木原記念財団学術賞、令和2年紫綬褒章受章(秋)、2023年度武田医学賞受賞 -

河西 春郎

研究概要

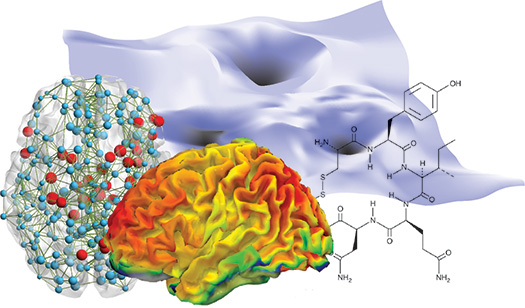

脳内のシナプスによって形成される神経回路は、学習、記憶、知覚、感情などを可能にしており、その障害はさまざまな精神疾患を引き起こします。我々は、脳深部の細胞および分子レベルの事象を観察するために2光子顕微鏡法を広く活用しており、これに電気生理学、分子生物学、化学的手法、理論を組み合わせてシナプスや神経回路の研究をしています。特に、2光子グルタミン酸アンケージング法を開発することで、海馬、大脳皮質、基底核において、樹状突起スパインが増強時に増大することを示し、長期増強(LTP)、スパインの内因動態(揺らぎ)、ドーパミンによる調節、そして、LTPに先行する速い力学的なシナプス効果(力学伝達)を明らかにしました。また、広範な皮質領域を操作可能なシナプス化学遺伝学法(SYNCit)を開発し、樹状突起スパイン増大が睡眠恒常性、大脳皮質の覚醒状態、認知機能に関わっていることを示してきました。操作だけでなく、増大スパインを標識する技術を開発しており、記憶や認知現象の細胞基盤を可視化し、精神疾患の新しい治療法や認知現象、人工知能に関する新たな理論の開発を目指します。

主要論文

Sawada,T., Iino, Y., Yoshida, K., Okazaki, H., Nomura, S., Shimizu, C., Arima, T., Juichi, T., Zhou, S., Kurabayashi, N., Sakurai, T., Yagishita, S., Yanagisawa, M., Toyoizumi, T., Kasai, H.*, Shi, S.* (2024) Prefrontal synaptic regulation of homeostatic sleep pressure revealed through synaptic chemogenetics. Science, 385, 1459-1465.

Ucar, H., Morimoto, Y., Watanabe, S., Noguchi, J., Iino, Y., Yagishita, S., Takahashi, N. and Kasai, H.* Mechanical actions of dendritic-spine enlargement on presynaptic exocytosis. Nature 600; 686-689, 2021.

Iino, Y., Sawada, T., Yamaguchi, Tajiri, M., K., Ishii, S., Kasai, H.* and Yagishita, S.* Dopamine D2 receptors in discrimination learning and spine enlargement. Nature, 579; 555-560, 2020.

Hayashi-Takagi, A., Yagishita, S., Nakamura, M. Shirai, F., Wu, Y., Loshbaugh, A.L., Kuhlman, B., Hahn, K.M. and Kasai, H.* Labelling and optical erasure of synaptic memory traces in the motor cortex. Nature 525; 333-338, 2015.

Yagishita, S., Hayashi-Takagi, A., Ellis-Davies, G.C.R., Urakubo, H., Ishii, S. and Kasai, H.* A critical time window for dopamine action on the structural plasticity of dendritic spines. Science 345; 1616-1620, 2014.

Tanaka, J., Horiike, Y., Matsuzaki, M., Miyazaki, T., Ellis-Davies, G.C.R. and Kasai, H.* Protein synthesis and neurotrophin-dependent structural plasticity of single dendritic spines. Science 319; 1683-1687, 2008.

Matsuzaki, M., Honkura, N., Ellis-Davies, G.C.R. and Kasai, H.* Structural basis of long-term potentiation in single dendritic spines. Nature 429; 761-766, 2004.

略歴

河西春郎は東京大学医学部を卒業し、伊藤正男教授の研究室で研鑽を積んだ後、ドイツのマックス・プランク研究所でErwin Neher教授のもとフンボルトフェローとして研究しました。帰国後、東京大学医学部生理学教室の助教授、生理学研究所教授として2光子グルタミン酸アンケージング法を開発し、樹状突起スパイン増大を発見しました。その後、東京大学医学部に戻り、またニューロインテリジェンス国際研究機構(IRCN)の主任研究者(PI)となり、スパインシナプスの力学伝達を発見し、覚醒時の認知機能・記憶の解明やその応用に取り組んでいます。

-

笠井 清登

研究概要

私たちの研究は、精神病発症の基盤となる生物学的メカニズムと、効果的な早期介入戦略の開発に焦点を当てています。私たちのグループは、磁気共鳴画像法(MRI)、MRスペクトロスコピー、脳波などの幅広い神経画像技術を専門としています。2012年には、アジア初の大規模な集団ベースのコホート研究である「東京TEENコホート」を立ち上げ、思春期の脳神経科学に研究の幅を広げました。また、私は脳神経科学統合プログラムと呼ばれる大型研究の中核拠点の一員でもあり、精神疾患における大規模MRIデータベースや、ヒト・非ヒト霊長類・マウスのトランスレーションを可能とする神経画像・神経生理学的計測法の開発に力を注いでいます。

主要論文

Nagaoka D et al: Identify adolescents’ help-seeking intention on suicide through self- and caregiver's assessments of psychobehavioral problems: deep clustering of the Tokyo TEEN Cohort study. Lancet Regional Health Western Pacific. Volume 43, February 2024.

ENIGMA Clinical High Risk for Psychosis Working Group: Using brain structural neuroimaging measures to predict psychosis onset for individuals at clinical high-risk. Mol Psychiatry. 2024 Feb 9.

Okada N et al: Longitudinal trajectories of anterior cingulate glutamate and subclinical psychotic experiences in early adolescence: The impact of bullying victimization. Mol Psychiatry. 05 January 2024.

Okada N et al: Subcortical volumetric alterations in four major psychiatric disorders: a mega-analysis study of 5604 subjects and a volumetric data-driven approach for classification. Mol Psychiatry. 2023 Aug 4.

Kasai K, et al: Strengthening community mental health services in Japan. Lancet Psychiatry 4: 268-270, 2017. (Viewpoint)

Okano H, et al: Brain/MINDS: A Japanese national brain project for marmoset neuroscience. Neuron 92: 582-590, 2016. (Viewpoint)

Okada N, et al: Abnormal asymmetries in subcortical brain volume in schizophrenia. Mol Psychiatry 21: 1460-1466, 2016.

Kasai K, Shenton ME, Salisbury DF, et al: Progressive decrease of left Heschl gyrus & planum temporale gray matter volume in first-episode schizophrenia: a longitudinal magnetic resonance imaging study. Arch Gen Psychiatry 60(8):766-775, 2003.

略歴

1995年に東京大学医学部を卒業後、東京大学医学部附属病院や国立精神神経センターなどで精神科臨床のトレーニングを積む。2000年~2002年にハーバード大学医学部精神科にて精神疾患のMRI研究に従事。帰国後、再び東京大学医学部附属病院精神神経科で臨床、教育、研究に従事、2008年から現職。2003年に日本生物学的精神医学会学術賞、2008年に日本神経科学学会奨励賞を受賞。

-

大木 研一

研究概要

これまで、視覚野神経回路の機能的・解剖学的な解明を目指した研究を展開してきました。単一細胞解像度を持つ2光子カルシウムイメージングを用いた脳機能マッピング法を独自に開発し、視覚野における数百以上ものニューロンの方位選択性を測定可能にすることで、げっ歯類と高等哺乳動物では視覚野の機能的構造に違いがあることを明らかにしました(Ohki et al., 2005, Nature)。この方法を利用することで、視覚神経科学の長年の課題であった、単一細胞レベルでの方位選択性の特異点(pinwheel centers)の微細構造を示すことにも成功しました(Ohki et al., 2006)。さらに、同じ神経幹細胞に由来するニューロンは、成体マウスの視覚野において同様の方位選択性を獲得する傾向があること(Ohtsuki et al., 2012)、また、それらの神経活動は方位選択性に関して初期形成よりむしろ後の再編成に重要であることをも分かりました(Hagihara et al., 2015) 発生過程に仕組まれた先天的な神経回路構築と皮質ニューロンの機能を決定づける神経活動との相互作用について、我々の研究室では引き続き追究していきます。

主要論文

Matsui T, Murakami T, Ohki K. Transient neuronal coactivations embedded in globally propagating waves underlie resting-state functional connectivity. Proc Natl Acad Sci U S A. 113:6556-61 (2016).

Kondo S, Ohki K. Laminar differences in the orientation selectivity of geniculate afferents in mouse primary visual cortex. Nat Neurosci.,19: 316-9 (2016).

Hagihara KM, Murakami T, Yoshida T, Tagawa Y, Ohki K. Neuronal activity is not required for the initial formation and maturation of visual selectivity. Nat Neurosci.,18: 1780-8 (2015).

Kawashima T, Kitamura K, Suzuki K, Nonaka M, Kamijo S, Takemoto-Kimura S, Kano M, Okuno H, Ohki K, Bito H. Functional labeling of neurons and their projections using the synthetic activity-dependent promoter E-SARE. Nat Methods. 10: 889-895 (2013).

Ohtsuki G, Nishiyama M, Yoshida T, Murakami T, Histed MH, Lois C, Ohki K Similarity of visual selectivity among clonally related neurons in visual cortex. Neuron. 75: 65-72 (2012).

T. Mrsic-Flogel, S. B. Hofer, K. Ohki, R. C. Reid, T. Bonhoeffer, M. Hubener. Homeostatic regulation of eye-specific responses in visual cortex during ocular dominance plasticity. Neuron. Vol. 54:961-72 (2007).

Ohki K, Chung S, Kara P, Hubener M, Bonhoeffer T, Reid RC. Highly ordered arrangement of single neurons in orientation pinwheels. Nature 442: 925-928 (2006).

Ohki K, Chung S, Ch'ng YH, Kara P, Reid. RC Functional imaging with cellular resolution reveals precise micro-architecture in visual cortex. Nature 433: 597-603 (2005).

Ohbayashi M, Ohki K, Miyashita Y. Conversion of working memory to motor sequence in the monkey premotor cortex. Science 301: 233-6 (2003).

H. Kikyo, K. Ohki, Y. Miyashita. Neural correlates for feeling-of-knowing: an fMRI parametric analysis. Neuron 36: 177-86 (2002).

略歴

1996年 東京大学医学部医学科卒業・医師免許取得

2000年 東京大学医学系研究科修了・博士号(医学)取得

2000年-2002年 東京大学医学系研究科・統合生理学・助手

2002年-2008年 ハーバード大学医学部・神経生物学・リサーチフェロー

2008年-2010年 ハーバード大学医学部・神経生物学・インストラクター

2010年-2016年 九州大学大学院医学研究院・分子生理学・教授

2016年- 東京大学医学部医学系研究科・統合生理学・教授 -

岡田 康志

研究概要

私たちの研究室は、「生命とは何か?」という根本的な問いに対する理解を深めることを目指しています。近年の分子生物学と構造生物学の目覚ましい進歩により、生命現象の理解は大きく前進しましたが、この本質的な問いへの答えはまだ見出されていません。

我々のアプローチの特徴は、想像図や静的なモデルではなく、生きた細胞内で起こる生命現象を分子レベルで直接観察することです。これを実現するために、以下の3つの主要な技術開発に取り組んでいます:

1. 高解像度生細胞イメージング技術:生きた細胞内で働く分子を直接観察するための先端顕微鏡技術の開発

2. 細胞状態可視化プローブ:細胞の動的な状態変化を可視化するための革新的な分子プローブの設計と合成

3. 画像解析手法:顕微鏡画像から有用な情報を抽出するための数理・計算科学的手法の開発

これらの技術を統合し、特に神経細胞の観察に応用することで、脳の機能や神経疾患のメカニズムの解明に貢献することを目指しています。 私たちの研究は、生物学、物理学、化学、情報科学の融合領域に位置し、学際的なアプローチを通じて生命科学の新たな地平を切り開くことを目標としています。

主要論文

Kondratiev AY, Inutsuka Y, Okada Y. Continuous cell cycle representation using ordinal regression and siamese network from quantitative phase images. ISBI2024, 2024.

Wu Q, Taki M*, Tanaka Y, Kesherwani M, Phung QM, Enoki S, Okada Y*, Tama F*, Yamaguchi S*. Stereochemistry-Dependent Labeling of Organelles with a Near-Infrared-Emissive Phosphorus-Bridged Rhodamine Dye in Live-Cell Imaging. Angewandte Chemie International Edition, 63: e202400711, 2024.

Ando R, Shimozono S, Ago H, Takagi M, Sugiyama M, Kurokawa H, Hirano M, Niino Y, Ueno G, Ishidate F, Fujiwara T, Okada Y, Yamamoto M, Miyawaki A. StayGold variants for molecular fusion and membrane-targeting applications. Nat Methods. 2023.

Ishikawa S, Iwanaga Y, Ueyama T, Li X, Hojo H, Fujinaga I, Katashima T, Saito T, Okada Y, Chung U, Sakumichi N, Sakai T. Percolation-induced gel–gel phase separation in a dilute polymer network. Nat. Mater. 22: 1564–1570, 2023.

Okamoto K, Fujita H, Okada Y, Shinkai S, Onami S, Abe K, Fujimoto K, Sasaki K, Shioi G, Watanabe TM. Single-molecule tracking of Nanog and Oct4 in living mouse embryonic stem cells uncovers a feedback mechanism of pluripotency maintenance. EMBO J. 42: e112305, 2023.

Fukuda T, Furukawa K, Maruyama T, Yamashita SI, Noshiro D, Song C, Ogasawara Y, Okuyama K, Alam JM, Hayatsu M, Saigusa T, Inoue K, Ikeda K, Takai A, Chen L, Lahiri V, Okada Y, Shibata S, Murata K, Klionsky DJ, Noda NN, Kanki T. The mitochondrial intermembrane space protein mitofissin drives mitochondrial fission required for mitophagy. Mol Cell. 83: 2045-2058.e9, 2023.

Nozaki T, Shinkai S, Ide S, Higashi K, Tamura S, Shimazoe MA, Nakagawa M, Suzuki Y, Okada Y, Sasai M, Onami S, Kurokawa K, Iida S, Maeshima K. Condensed but liquid-like domain organization of active chromatin regions in living human cells. Science Advances. 9: eadf1488, 2023.

Katoh TA, Omori T, Mizuno K, Sai X, Minegishi K, Ikawa Y, Nishimura H, Itabashi T, Kajikawa E, Hiver S, Iwane AH, Ishikawa T, Okada Y, Nishizaka T, Hamada H. Immotile cilia mechanically sense the direction of fluid flow for left-right determination. Science. 379: 66-71, 2023.

Nagao Y, Sakamoto M, Chinen T, Okada Y, Takao D. Robust classification of cell cycle phase and biological feature extraction by image-based deep-learning. Mol Biol Cell 31: 1346-1354, 2020.

Fujioka Y, Alam JM, Noshiro D, Mouri K, Ando T, Okada Y, May AI, Knorr RL, Suzuki K, Ohsumi Y, Noda NN. Phase separation organizes the site of autophagosome formation. Nature 578: 301-305, 2020.

略歴

1993年東京大学医学部医学科卒。医師、医博。同大学院にて学振特別研究員、助手を経て 2011年より理研・生命システム研究センター(2018年の改組により生命機能科学研究センター)チームリーダー。2016年より東京大学大学院理学系研究科物理学専攻教授(理研と兼務)。2020年より東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻教授(理研、理学系と兼務)。

専門は細胞生物学、生物物理学。光学顕微鏡(一分子イメージング、超解像顕微鏡法)を中心に様々なイメージング技術を駆使して研究を行っている。 -

竹内 昌治

研究概要

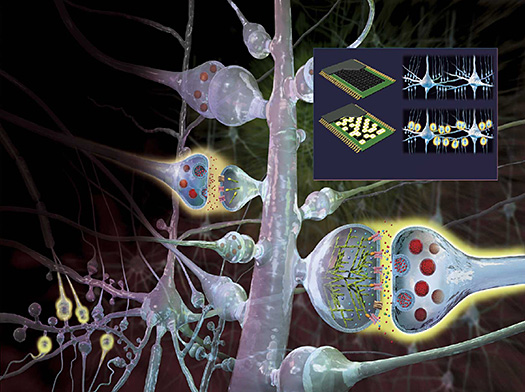

我々のグループでは、生体機能性材料とマイクロ・ナノデバイスを組み合わせたバイオハイブリッドシステムを実現を目標としています。微細加工技術の発展はマイクロ・ナノメートルスケールの極小センサやアクチュエータを実現してきましたが、実際の生体システムはしばしば、これらのマイクロマシンよりも高感度で効率がよく、しかも多機能です。この問題を解決するため、細胞や分子機械といったバイオ材料を機械部品と融合することを着想しました。例えば、柔らかく曲げることのできる高分子材料を用いて、液体の流れるマイクロ流路を内蔵した微小電極を作ることに成功しました。これを用いれば、神経細胞を化学的に刺激すると同時に神経伝達信号を電気的に検出することができます。このようなバイオハイブリッドな脳神経プローブは、人工機器と脳を接続することによって、脳の理解を一層深める手助けができると考えています。

主要論文

Yuya Morimoto, Hiroaki Onoe and Shoji Takeuchi: Biohybrid robot powered by an antagonistic pair of skeletal muscle tissues. Science Robotics, vol. 3, eaat4440, 2018

Koki Kamiya, Ryuji Kawano, Toshihisa Osaki, Kazunari Akiyoshi, and Shoji Takeuchi:Cell-sized asymmetric lipid vesicles facilitate the investigation of asymmetric membranes, Nature Chemistry, vol. 8, pp. 881-889, 2016

Shigenori Miura, Koji Sato, Midori Kato-Negishi, Tetsuhiko Teshima and Shoji Takeuchi: Fluid shear triggers microvilli formation via mechanosensitive activation of TRPV6, Nature Communications, vol. 6, 8871, 2015

Won Chul Lee, Kwanpyo Kim, Jungwon Park, Jahyun Koo, Hu Young Jeong, Hoonkyung Lee, David Weitz, Alex Zettl, and Shoji Takeuchi: Graphene-templated directional growth of an inorganic nanowire, Nature Nanotechnology, vol. 10, pp. 423-428, 2015

Hiroaki Onoe, Teru Okitsu, Akane Itou, Midori Kato-Negishi, Riho Gojo, Daisuke Kiriya, Koji Sato, Shigenori Mirua, Shintaroh Iwanaga, Kaori Kuribayashi-Shigetomi, Yukiko Matsunaga, Yuto Shimoyama, and Shoji Takeuchi: Metre-long Cell-laden Microfibres Exhibit Tissue Morphologies and Functions, Nature Materials, vol.12, pp. 584-590, 2013

Yun Jung Heo, Hideaki Shibata, Teru Okitsu, Tetsuro Kawanishi, and Shoji Takeuchi: Long-term in vivo glucose monitoring using fluorescent hydrogel fibers, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 108(33), pp. 13399-13403, 2011

Hideaki Shibata, Yun Jung Heo, Teru Okitsu, Yukiko Matsunaga, Tetsuro Kawanishi, and Shoji Takeuchi: Injectable hydrogel microbeads for fluorescence-based continuous glucose monitoring,Parylene-coating in PDMS microfluidic channels prevents the absorption of fluorescent dyes, Proc. Natl. Acad. Sci. USA,vol. 107, no. 42, pp. 17894-17898, 2010

N. Misawa, H. Mitsuno, R. Kanzaki, and S. Takeuchi: A Highly Sensitive and Selective Odorant Sensor using Living Cells Expressing Insect Olfactory Receptors, Proc. Natl. Acad. Sci. USA , vol. 107(35), pp. 15340-15344, 2010

Wei-Heong TAN and Shoji TAKEUCHI: A Trap-and-Release Integrated Microfluidic System for Dynamic Microarray Applications, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 104, no. 4, pp. 1146-1151, 2007略歴

1995年東京大学工学部産業機械工学科卒業。97年同大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻修士課程修了。2000年同博士課程修了。2001年東京大学生産技術研究所講師、03年同助教授、14年同教授。2017年より同研究所統合バイオメディカルシステム国際研究センターセンター長を兼務。

この間、2004-2005年ハーバード大学化学科客員研究員、2008-2018年同研究所バイオナノ融合プロセス連携医研究センターセンター、2010-2017年JSTERATO竹内バイオ融合プロジェクト研究総括を兼務。

文部科学大臣表彰若手科学者賞(2008)、学振賞(2010)、ACS Analytical Chemistry Young Innovator Awards(2015)、永瀬賞(2017)などを受賞。専門はバイオハイブリッドシステム、マ イ ク ロ 流 体 デ バ イ ス 、MEMS 、ボトムアップ組織工学。