ニューロインテリジェンスと社会、科学

ヒトの脳は、私たちが知る宇宙における生物進化の頂点にあります。脳の高次機能は、最大かつ最速のスーパーコンピューターの能力をも凌いでいます。それにも増して驚くべきは、ひとつの胚に始まり何百万ものシナプス回路結合を作り出す複雑で不思議な脳の発達過程であり、現代のコンピューターサイエンスをもってしても真似することさえできないものです。そして、このダイナミックな神経ネットワークから認知と知能が生まれるのです。WPI-IRCNでは、脳の基本的発達原理を理解し、それを使ってニューロインテリジェンスと呼ばれるヒトの知能と新型人工知能の融合分野を構築しようとしています。

ヒトの知性の起源とは

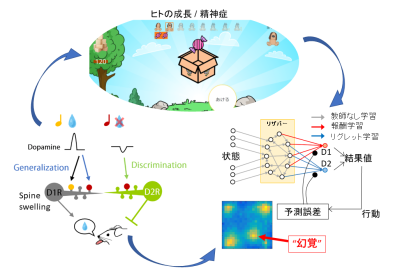

子供の脳:生物学的学習「機械」 ヒトの知性はどのようにして生まれるのでしょうか。その答えは、発達中の脳に出現する無数の神経回路にあります。知性の根源である神経回路の発達は、神経幹細胞に備わる遺伝的プログラムやエピジェネティックな制御による脳の初期形成に始まります。次に、神経細胞から伸びる突起が精緻化されシナプス回路が可塑的変化を受けて作られていきます。このようにしてできた回路は、臨界期と呼ばれる時期に幼少期の感覚入力により整理され、ネットワークが成熟していきます。最後に、各個人の社会的・文化的環境が、言語、学習、記憶などの高次認知機能を強化するのです。当然ながら、脳の発達過程の様々な段階で問題が生じることもあり、認知機能を損なう障害が発生することもあります。WPI-IRCNでは、このような多様な視点から脳の発達と機能の原理を探り、それを応用して社会に役立てようとしています。

知性の研究への取組み

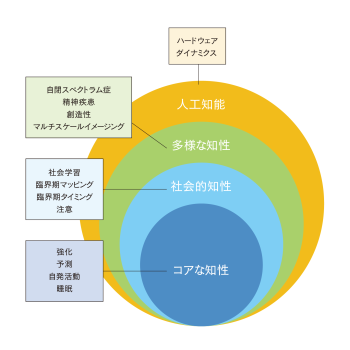

知性の階層構造とその理解 ヒトの知性(H.I.)は、左に描かれた三つの同心円状のカテゴリーで構成されています。これらは、脳の進化によって自然に形成されたものと考えられます。「コアな知性」は、「経験から学ぶ、環境を予測する、自発的な活動を制御する」などの基本的な認知機能を実行する脳の能力です。こうしたコアな機能を有する人々が相互作用すると、他者への注意、臨界期における経験の共有、社会的学習を通じて、「社会的知性」が生まれます。「社会的知性」と「コアな知性」は通常な範囲の認知を規定しますが、知性は集団の中で一様ではなく、創造的な知性から精神疾患まで「多様な知性」が存在します。また、「人工知能(A.I.)」はH.I.を超えた存在であり、H.I.がより良い未来を形作るための追加的な能力を獲得することを可能にします。

コラボレーションで拓く学際フロンティア

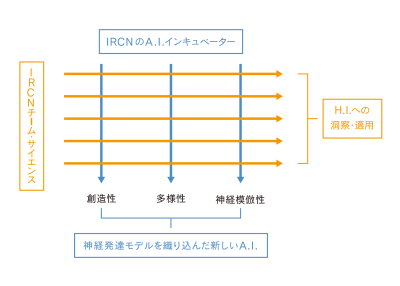

チームサイエンスによる融合研究分野の創出 WPI-IRCNは、神経回路の発達とその計測技術に関する基礎研究と、脳の発達に着想を得たA.I.研究を使命としています。これには、自然科学、社会科学、医学、数学、工学、計算/情報科学の統合研究を進めることが必要になります。そこで、WPI-IRCNでは関連する様々な分野の研究者の力を結集し「チームサイエンス」と呼ぶ協力体制を組むことによって、人類や臨床の問題解決に迫る学際的な研究を推進しています。各チームは、IRCN指導部の調整のもとで自律的に、野心的で相互補完的なH.I.研究プロジェクトに取り組んでいます。WPI-IRCNには、東京大学からの研究者やポスドクとともに、世界中のパートナー機関からの研究者が参加しています。

一人一人の脳が社会を強くする

神経発達研究がインスパイアする応用と将来 WPI-IRCNはニューロインテリジェンスの分野を創造し、人間の健康・幸福と復元力を向上させることによって社会の大きな課題の解決に貢献していくことを使命としています。「チームサイエンス」で推進するWPI-IRCNの研究は、大きく二つの応用を目指して進められています。ひとつはヒトの知性に関するもので、新たな発見や仮説主導研究によって臨床的あるいは社会的に有用な成果をあげることを目指しています。もうひとつは、幼少期の脳発達の理解に触発されたアルゴリズムを採り入れることで創出する新しいタイプのA.I.です。これによって脳機能が損なわれる異常を予測し緩和することなどを目指します。WPI-IRCNは神経発達モデルを織り込んだ次世代A.I.技術の基盤を作ります。