IRCN for 高校生!

-

2025年11月5日:東京学芸大学附属高等学校にて訪問授業

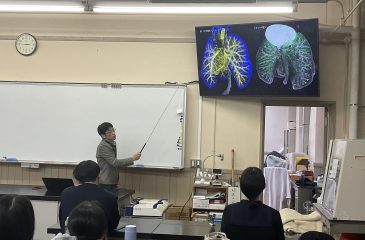

2025年11月5日(水)、IRCNの岡田康志研究室の黒田真史特任助教が、東京学芸大学附属高等学校を訪問し、生物の授業として特別講義を行いました。今回の授業は、生徒の皆さんに生命科学への理解を深めてもらうことを目的とした「訪問授業」として実施されたものです。

黒田特任助教による講義のテーマは「生き物を見て、生き物を考える」でした。教科書では図やイラストで説明されることの多い組織や細胞の構造と、顕微鏡… More

-

2025年11月14日:暁星高等学校 職業体験実習 ~WPI-IRCNの研究現場を体感~

2025年11月14日(金)、暁星高等学校の生徒名が職業体験実習の一環で、IRCNを訪問しました。

本実習は、生徒の皆さんに研究の最前線を「訪れる・体感する・考える」機会を提供することを目的とした取り組みです。暁星高等学校からは、将来の進路やキャリア形成を考える一環として、多くの意欲ある生徒の皆さんが参加されました。

今回の実習の中心となったのは、IRCNの渡部喬光教授によるキャリアパスに関する講話で… More

-

2025年9月5日:聖光学院・洗足学園の生徒がIRCNを訪問 — 精神疾患研究やロボティクスの最先端に触れる

2025年9月5日、聖光学院中学校高等学校と洗足学園中学高等学校の生徒37名が、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)を訪問しました。生徒たちは精神疾患の理解や支援、脳科学、ロボティクスの最先端研究に触れたり、研究者との交流を通して学びを深めたりしました。

まず、聖光学院中学校高等学校出身であるIRCN主任研究者の笠井清登教授が、自身が精神科医を志すきっかけとなった中高時代… More

-

2025年7月18日:山形大学附属小学校6年生、最先端研究に触れる!― IRCN訪問レポート

2025年7月18日、山形大学附属小学校の6年生30名が、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)を訪問しました。

はじめに、山形大学附属中学校の卒業生でもある飯野正光IRCN機構長補佐が講演を行いました。研究者を志したきっかけや研究者という職業について自らの経験を交えて語り、生徒たちは真剣なまなざしで耳を傾けていました。その後、カルシウムシグナルやインスリンに関する最先端研… More

-

2025年8月1日:熊本高校「東京大学訪問研修」~IRCN長井研究室で最先端のロボティクス研究に触れる~

2025年8月1日、熊本県立熊本高校の生徒31名、教員2名が「東京大学訪問研修」として、IRCNの長井志江研究室(Cognitive Developmental Robotics Lab)を訪問しました。

中田星矢 特任研究員による研究室紹介から始まり、AIシステムを活用した認知発達の研究について学びました。生徒たちは、ASD(自閉スペクトラム症)視覚体験シミュレータや神経回路モデルを用いたロボットと絵を描… More

-

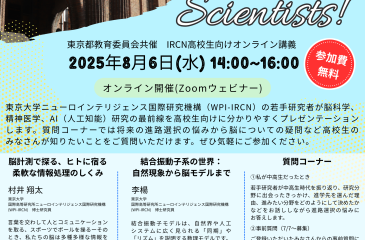

2025年8月6日:IRCN高校生向けオンライン講義~Meet the Young Scientists!~東京都教育委員会共催

【脳科学×AI の世界をのぞいてみませんか?】

みなさま、「脳科学×AI」の世界をのぞいてみませんか?2025年8月6日(水)、東京大学オープンキャンパスにて、東京都教育委員会と共催でIRCN高校生向けオンライン講義を開催します!

脳や心の不思議、AIとのつながり――

そんな最先端の研究を、IRCNの若手研究者たちがわかりやすくお届けします。講義後には、研究者のリアルな体験談を交えたQ&Aコーナーもあります!

「高校生のときにどんなことで悩んでた?」… More -

2025年4月24日:愛知教育大学附属岡崎中学校の生徒がIRCNを訪問ー 脳科学研究と学びの交流

2025年4月24日、愛知教育大学附属岡崎中学校の生徒の皆さんが、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)を訪問しました。

同校では、生徒一人ひとりがテーマを設定し、3年間にわたって追究する学習活動を行っており、今回は「脳科学を生かした学習」というテーマのもと、脳の働きについて調べている生徒さんがIRCNでプレゼンテーションを行いました。

発表後には、注意や記憶な… More

-

2025年4月17日:プリンセス・チュラポーン・サイエンスハイスクール チェンライ校 (タイ)来訪

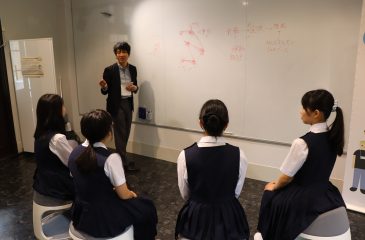

2025年4月17日、プリンセス・チュラポーン・サイエンスハイスクール チェンライ校から生徒12名、教員2名、東京学芸大附属高校の教員3名がIRCNを訪問しました。

まず、木村昌由美事務部門長が神経科学、数理科学、テクノロジーを融合して知性の起源にせまる「ニューロインテリジェンス」の学際的なアプローチを紹介しました。

続いてラルフヴォン特任助教が講義を行い自身の先端研究を発表しました。その後2つのグルー… More -

2025年3月26日:IRCN長井研究室が「東大の研究室をのぞいてみよう」プログラムに参加

2025年3月26日、東京大学の「東大の研究室をのぞいてみよう」プログラムに、IRCNの長井志江研究室が参加し、ラボ見学を受け入れました。このプログラムは、平成24(2012)年度から全国各地や海外在住の高校生を対象に、本学の教育研究内容への理解を深め、受験意欲を高めることを目的として実施されています。

ラボ見学は「What is it like to be a cognitive robotics research… More

-

2025年2月4日:東京学芸大学附属高校「科学見学実習 — 研究者とともに最先端の科学を体験」

2025年2月4日、東京学芸大学附属高等学校の「科学見学実習」として生徒30名がIRCNを訪問しました。

講演では、黒田真史 IRCN特任助教が透明化技術を活用した最新のイメージング手法を紹介し、無数の細胞が織りなす生体内部の小宇宙を可視化する研究について解説しました。また、実際に透明化処理を施したマウス脳の細胞核を蛍光染色し、レーザーを照射して核が光る様子を観察していただきました。講演後は、研究室・… More