プレスリリース

-

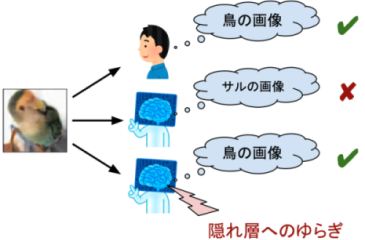

【記者発表】脳のゆらぎを取り入れてAIを安全にする ――深層ニューラルネットワークの隠れ層にゆらぎを導入し脆弱性を軽減――

発表のポイント 人工知能の主要なモデルである深層ニューラルネットワークには、人間とは明らかに異なった間違いをするような脆弱性があることが知られており、人工知能を社会実装する上で重要な課題の一つである。 脳の神経細胞を模したゆらぎを深層ニューラルネットワークに導入することで、特定のタイプの脆弱性を軽減できることを発見した。 本研究は、脳の神経細胞のゆらぎの役割に関する新… More -

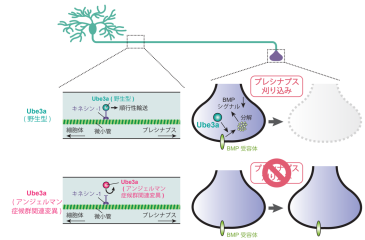

【記者発表】アンジェルマン症候群の責任因子Ube3aは、不要シナプス除去を促進して脳の機能発達を誘導する

発表のポイント 遺伝性発達障害疾患アンジェルマン症候群の責任因子であるUbe3aが、シナプス前部のBMP受容体の分解を介して、シナプス除去を促進することを発見した。 アンジェルマン症候群患者に見られるUbe3a遺伝子変異の一部は、Ube3aのシナプス前部への輸送を阻害することを示した。 本研究から、シナプス前部のUbe3a活性が適正に保たれないと、シナプス数やシナプス… More -

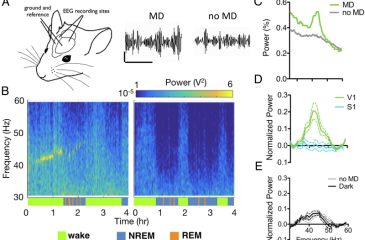

脳の可塑性状態を知らせる特徴的な脳波

IRCN機構長、主任研究者である、ハーバード大学のヘンシュ貴雄教授の研究室から、大脳皮質における神経可塑性の状態を知らせるバイオマーカーが特定された。研究グループは、マウスを用いて、感覚体験が神経回路を大きく変化させる生後間もない「臨界期」について調べた。視覚経験に応じて生じる神経回路の最初期の変化を初めて検出した。この成果は、米国科学アカデミー紀要(PNAS)に掲載された。

これまで、片目の視力を… More

-

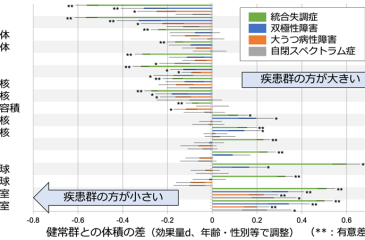

【記者発表】脳体積による精神疾患の新たな分類を提案 認知・社会機能と関連 精神疾患の新規診断法開発への発展に期待

発表のポイント 本研究では日本全国での多施設共同研究体制のもと、14の研究機関が連携して、4大精神疾患 (統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害、自閉スペクトラム症)(注1)におけるMRI脳構造画像(注2)を用いた大脳皮質下領域構造(注3)についての大規模解析を行いました。 大脳皮質下領域構造の体積によるデータ駆動型の新たな分類を提案し、この分類が認知機能および社会機能と関連する… More -

【記者発表】自閉スペクトラム症の知覚を体験することで ネガティブな感情が改善される

発表のポイント 自閉スペクトラム症(ASD)知覚体験シミュレータを利用したワークショップに参加することで、参加者がASDに抱くネガティブな感情が改善されることがわかりました。 シミュレータによってASDの非定型な知覚を体験することで、定型発達者がASDに対してどのような印象を抱くのかは未解明でした。本調査では、ASDに対する態度を多次元的に評価する質問紙を用いることで、ASDの… More -

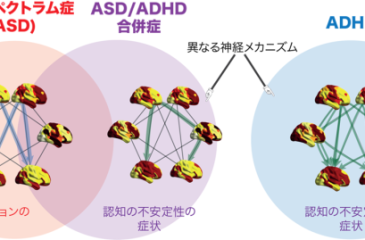

【記者発表】自閉スペクトラム症(ASD)とADHDの合併症の神経基盤 ――ASD/ADHD合併症は単純な重ね合わせではない――

発表のポイント 頻繁に報告される自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動症(ADHD)との合併症は、神経科学的には実は、ASDとADHDの重ね合わせではない可能性があることを明らかにしました。 特にASD/ADHD合併症例のADHD様の行動は、純粋なADHDとは異なる神経メカニズムによって生まれている可能性が判明しました。 ASD/ADHD合併症の診断概念や薬物治療… More -

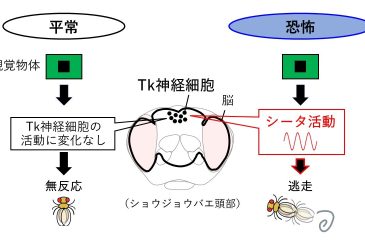

【記者発表】恐怖はどのような神経メカニズムを介して 生物の視覚応答にバイアスを与えるのか?

発表のポイント 恐怖を感じたショウジョウバエは、平常時には無関心だった物体から逃走することを見出しました。 脳内の特定神経細胞がシータ活動することが、恐怖を感じたときに視覚物体からの逃走を誘発することが分かりました。 本研究の成果は、恐怖が視覚応答にバイアスを与える普遍的な神経メカニズムの解明につながる可能性があります。恐怖による視覚応答バイアスを担う神経メカニズム

&… More

-

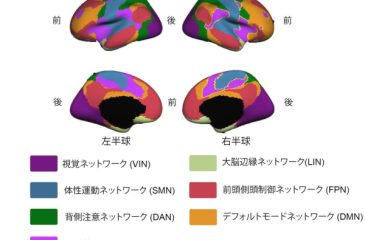

【記者発表】統合失調症、うつ病、双極性障害に関連した脳内ネットワーク異常を発見

統合失調症、うつ病、双極性障害に関連した脳内ネットワーク異常を発見

1. 発表者:

小池 進介(東京大学 大学院総合文化研究科 附属進化認知科学研究センター 准教授/東京大学 国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者)

石田 卓也(和歌山県立医科大学 神経精神医学講座 助教/東京大学 大学院総合文化研究科附属進化認知科学研究センター 特任研究員(研究当時))2. 発表のポイント… More

-

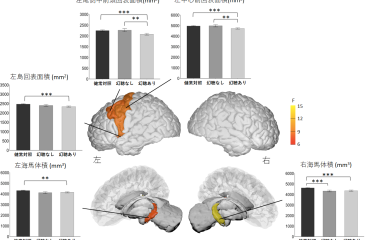

【記者発表】幻聴に関連した脳構造特徴を発見

幻聴に関連した脳構造特徴を発見

1. 発表者:

小池 進介 (東京大学 大学院総合文化研究科 附属進化認知科学研究センター 准教授/東京大学 国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者 )

曾根 真理 (東京大学 大学院総合文化研究科 附属進化認知科学研究センター 学術専門職員(研究当時))2. 発表のポイント:

◆ 統合失調症の幻聴の有無による脳構造の変化を比較的大規模なデータセ… More -

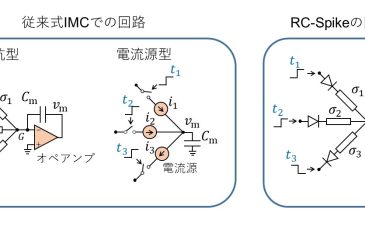

スパイキングニューラルネットワークを⽤いた 新⽅式 In-memory computing 回路の提案

スパイキングニューラルネットワークを⽤いた 新⽅式 In-memory computing 回路の提案

【発表者】

酒⾒ 悠介 (千葉⼯業⼤学 数理⼯学研究センター 上席研究員)

森野 佳⽣ (九州⼤学 ⼤学院総合理⼯学研究院 准教授)

森江 隆 (九州⼯業⼤学 ⼤学院⽣命体⼯学研究科 特任教授・名誉教授)

細⾒ 岳⽣ (NEC デジタルテクノロジー開発研究所 主幹研究員)

合原 ⼀幸 (東京⼤学 特別教授・名誉教授/東京⼤学国際⾼等研究所ニューロインテ… More