【記者発表】高校生が困った時に友人に助けを求めやすいかは、仲間を積極的に助ける学級の雰囲気と関連

発表のポイント

- 高校生が困った時に他者に助けを求める行動(援助希求行動)は、積極的に他者を助ける学級の考えや行動(向社会性)と関連することが、中高校生に協力を得た大規模調査データから明らかになりました。

- これまで、向社会性と援助希求行動の関連については、個人ごとの向社会性によるものか、所属集団の向社会性によるものか、明らかではありませんでした。そこで向社会性を、学級全体の平均と、各生徒の学級平均からの差に分けて検討したところ、学級全体の向社会性と個人ごとの向社会性のいずれもが、援助希求行動と関連することが明らかになりました。

- 本研究により、高校での他者と助け合う学級風土作りが、日頃の友人同士の支え合いを促し、精神的に困った時の助けの求めやすさにつながることが示唆されました。このことは、虐めや自殺への対策のひとつとなると期待されます。

所属する学級および個人レベルの向社会性と援助希求行動の関連を分析

概要

東京大学医学部附属病院精神神経科の森島遼届出研究員(兼:帝京平成大学健康メディカル学部心理学科講師)、笠井清登教授(国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)主任研究者)、同大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻教育心理学講座の宇佐美慧准教授らの研究グループは、関東圏の中学生・高校生21,845人のデータを分析し、向社会性(積極的に他者を助ける行動や考え)(注1)の高い学級に所属している高校生は友人への援助希求行動(困ったときに他者に助けを求める行動)をとりやすいことを見出し、高校生の援助希求行動が学級の向社会性と関連することを明らかにしました。これまで、思春期の向社会性が援助希求行動と関連するという報告では、それが個人ごとの向社会性にもとづくものか、学級など所属集団の向社会性の影響を受けたものかの検討は行われていませんでした。そこで本研究では、向社会性を学級全体の平均と、各生徒の学級平均からの差(偏差(注2)スコア)に分けて検討し、学級全体の向社会性と個人ごとの向社会性のいずれもが援助希求行動と関連することを初めて明らかにしました。本研究の知見から、学校現場における他者と助け合う学級の雰囲気作りが、他者に助けを求めやすい環境作りにつながり、虐めや自殺への対策のひとつとなると期待されます。

なお、本研究は米国医学雑誌「JAMA Network Open」(オンライン版:米国中部夏時間5月15日)に掲載されました。

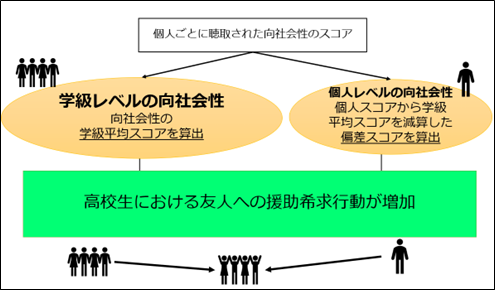

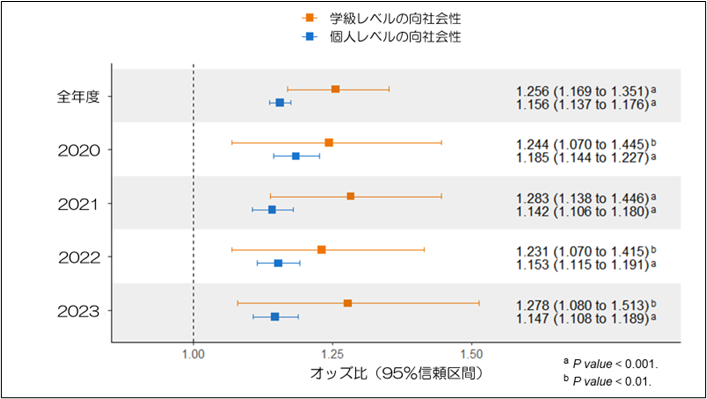

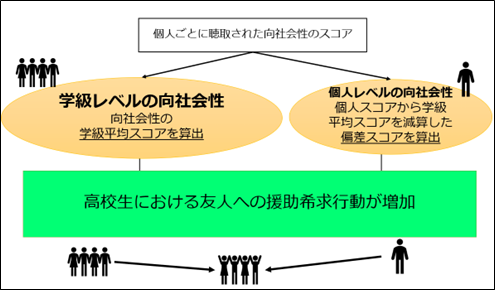

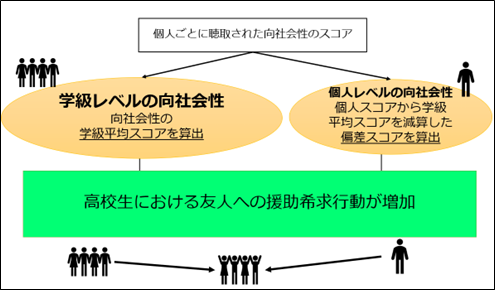

図1:所属する学級および個人レベルの向社会性と援助希求行動の関連を分析

図1:所属する学級および個人レベルの向社会性と援助希求行動の関連を分析発表内容

<研究の背景>

思春期は精神疾患の発症が認められやすくなる時期です。このため思春期における精神的困難に際して助けを求めやすくなる(援助希求行動を促進する)環境を作ることは支援を考える上で重要です。しかし、多くの困難を抱える人ほど困ったときに助けを求め難いことも知られています。したがって個人の状態にかかわらず助けを求めやすくなる社会構造の在り方に視点を置く必要があります。

これまで思春期において向社会性が援助希求行動を促進するという報告はあるものの、それが個人内での関連を示すものか、所属集団との相互作用を介したものか検証した研究は存在しませんでした。また、発達段階やいじめ被害体験が向社会性と援助希求行動の関係に影響するか調べた研究もありませんでした。

<研究内容>

本研究では、所属する学級および個人レベルの向社会性と援助希求行動の関連を検証しました。また、学校区分(中学生、高校生)や性別によるサブグループごとの影響の差異やいじめ被害体験による調整効果も調べました。

研究グループは埼玉県私学協会と連携し、中学生・高校生を対象とした年1回の疫学横断調査を行いました。得られたデータ21,845名分(2020年:5,000名、2021年:6,062名、2022年:5,659名、2023年:5,124名)の向社会性、援助希求行動(困っているが誰にも相談していない〔援助希求困難〕、友人・家族・担任教員・医師に相談等)、いじめ被害体験、学校区分(中学生、高校生)、性別、メンタルヘルスの問題のデータを用いて一般化ランダム効果モデル(注3)により分析しました。このとき、複数年度参加している可能性のある参加者のデータは分析から除外しました。学級レベルの向社会性は1学級ごとの向社会性の平均値、個人レベルの向社会性はその学級平均からの偏差とし、メンタルヘルスの問題などの共変数と同時にモデルへ投入しました。

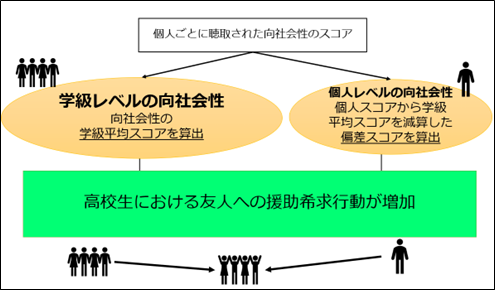

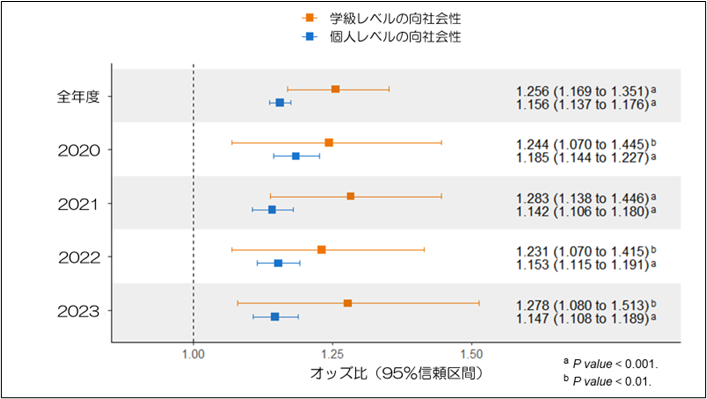

個人の向社会性やメンタルヘルスの状態にかかわらず、学級レベルの向社会性が高いほど友人に援助を求める高校生が多いことがわかりました(図2)。この結果は2020年から2023年の年度別に分析をしても傾向に変化はみられませんでした(図2)。また、性差やいじめ被害体験の有無による結果の変化もありませんでした。中学生においては、学級レベルの向社会性と友人への援助希求行動の関連はみられませんでした。さらに、個人レベルの向社会性は、様々な援助資源(友人、家族、担任教員、保健室の先生等)への援助希求行動が増加することもわかりました。

図2:高校生の学級レベルおよび個人レベルの向社会性と友人への援助希求行動

図2:高校生の学級レベルおよび個人レベルの向社会性と友人への援助希求行動

全年度をまとめて分析した結果と年度別に分析した結果を整理したグラフです。年度によって多少のバラつきはありますが、高校生において学級レベルおよび個人レベルの向社会性のスコアが高いほど友人への援助希求行動をする可能性が高まることがすべての年度の異なる参加者においても示されています。

<社会的意義・今後の展望>

本研究により、個人の向社会性の高さやメンタルヘルスの問題の程度に関わらず、学級単位の向社会性を高めていくことは、高校生の友人への援助希求行動を促進することが示唆されました。精神的困難さを他人に相談することには未だ抵抗感や偏見をもつ人も少なくありません。学校現場における他者と助け合う学級の雰囲気作りが、他者に助けを求めやすい環境作りにつながり、虐めや自殺への対策のひとつとなることが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

医学部附属病院 精神神経科

森島 遼 届出研究員

兼:帝京平成大学健康メディカル学部心理学科 講師

兼:ソーシャル&ヒューマン・キャピタル研究所 招聘研究者

金原 明子 助教

大学院医学系研究科

脳神経医学専攻 臨床神経精神医学講座

笠井 清登 教授

兼:医学部附属病院 精神神経科 科長

兼:国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

主任研究者

岡田 直大 准教授

兼:国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

准教授

附属疾患生命工学センター

柳下 祥 講師

兼:国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

協力研究員

大学院教育学研究科 総合教育科学専攻 教育心理学講座

宇佐美 慧 准教授

早稲田大学

政治経済学術院

野口 晴子 教授

兼:ソーシャル&ヒューマン・キャピタル研究所 所長

群馬大学

大学院医学系研究科 神経精神医学

福田 正人 名誉教授

論文情報

雑誌名:JAMA Network Open

題 名:Classroom-level and individual-level prosociality and help-seeking behaviors among adolescents

著者名:Ryo Morishima*, Satoshi Usami, Akiko Kanehara, Naohiro Okada, Haruko Noguchi, Sho Yagishita, Masato Fukuda, Kiyoto Kasai.

(*責任著者)

DOI:10.1001/jamanetworkopen.2025.10319

研究助成

本研究は、文部科学省科研費 KAKENHI (課題番号:21H05171、21H05174、21K13474、23K12654)、三菱財団社会福祉事業・研究助成、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)向社会性

積極的な他者尊重の行動や信念などと定義されています。本研究では自記式の強さと困難さアンケートという心理・行動尺度を用いました。「私は、他人に対して親切にするようにしている」、「私は、他人の気持ちをよく考える」などの5項目から構成されています。

(注2)偏差

どれだけ平均値からずれているのかを表す統計学的な指標です。本研究では、学級ごとに所属する生徒の向社会性の平均値(学級平均スコア)を算出した後、生徒より聴取した向社会性のスコアからその学級平均スコアを減じたものを個人の偏差スコアとしました。

(注3)一般化ランダム効果モデル

データに複数の階層性やグループがある場合、それによる推定結果の変動性を考慮する方法のことです。この研究では、学級を一つのグループと捉えてランダム切片に入れ、さらに学級レベルや個人レベルの向社会性をランダム傾きに設定した場合に、最もうまく説明しているモデルを最終的な結果として選択しました。

問合せ先

(研究内容については発表者にお問合せください)

東京大学医学部附属病院 精神神経科

届出研究員 森島 遼(もりしま りょう)

教授 笠井 清登(かさい きよと)

〈広報担当者連絡先〉

東京大学医学部附属病院 パブリック・リレーションセンター

担当:渡部、小岩井

東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

広報担当

東京大学 教育学部・教育学研究科 庶務チーム

東京大学大学院医学系研究科 総務チーム