発表のポイント

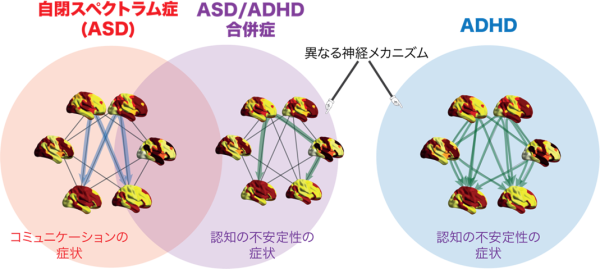

- 頻繁に報告される自閉スペクトラム症(ASD)と注意欠陥多動症(ADHD)との合併症は、神経科学的には実は、ASDとADHDの重ね合わせではない可能性があることを明らかにしました。

- 特にASD/ADHD合併症例のADHD様の行動は、純粋なADHDとは異なる神経メカニズムによって生まれている可能性が判明しました。

- ASD/ADHD合併症の診断概念や薬物治療のアプローチを一部改良する必要があるかもしれません。

自閉スペクトラム症(ASD)/ADHDの合併症はASDとADHDとを重ね合わせたものではなかった。

発表概要

東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)の渡部喬光准教授とカリフォルニア大学バークレー校認知神経学部の渡邉大地(研究当時:IRCNインターンシップ生)は、自閉スペクトラム症(ASD、注1)と注意欠陥多動症(ADHD、注2)とが一人の人の中で合併する神経メカニズムについて2種類のデータ駆動型解析(注3)を用いて調べました。その結果、ASDとADHDが合併しているとこれまで考えられてきた状態は、ASDとADHDとの単純な合併症ではないということが生物学的に初めて明らかになりました。特に合併症例で見られるADHDの様な症状は、純粋なADHDの症状とは異なる神経メカニズムによって生み出されていることが判明しました。これらの成果は、ASD/ADHD合併症に対する概念や治療法の一部変更を促すものとなる可能性があります。特に、合併症当事者のADHD様の症状を緩和する目的で、純粋なADHD当事者に対するものと同じ薬物を投与することの効果について再検討する必要性を示唆していると考えられます。

発表内容

〈研究の背景〉

ASDとADHDはともに人口の5%程度に認められる代表的な発達障がいですが、その症状は一見、対照的です。ASDはコミュニケーションの困難さに加えて、強いこだわりといった認知の硬直性を中核症状として認めますが、ADHDは集中できないといった認知の不安定性が症状の主体だからです。実際かつては、国際的診断基準もASDとADHDとは合併しないものとしてきました。

しかし臨床現場から、ASDとADHDそれぞれに類似した症状が同じ人に見られるという報告が相次いだため、最新版の診断基準ではASD/ADHD合併症という概念が認められるようになりました。

では生物学的には一体どのような仕組みで、ASDとADHDは一人の人の中で共存できているのでしょう?本研究では、これまでほとんど調べられてこなかったASD/ADHD合併症を生み出している神経メカニズムを、2種類のデータ駆動型解析を用いて明らかにしようとしました。この際、本研究グループは神経活動の動的な側面に注目しました。つまり、ある特定の脳活動状態から別な脳活動状態への変化は一回の測定につきどのくらいの頻度で観察されるのか、それぞれの脳活動状態は時間的にどのくらいの長さの間だけ現れるのか、といった神経ダイナミクスに関わる指標を計算することで、ASD/ADHD合併症の神経生物学的特徴を描出することを目指しました。

〈研究の内容〉

本研究では、機能的MRIで測定された安静時脳活動を解析しました。安静時脳活動というのは、「目を開いた状態でじっとしてぼーっとしていて下さい」と被験者の方にお願いした上で、計測された脳神経活動のことです。過去の研究により、安静時脳活動はさまざまな脳機能の土台・バックボーンであり、それを調べることで各個人の性格や知性が推定できたり、疾患群であればその疾患特有の神経活動を検出したりすることができるということが分かっています。

本研究もこの安静時脳活動に注目し、ASD/ADHD合併症当事者、純粋なASD当事者、純粋なADHD当事者、そして定型発達者を比べ、ASD/ADHD合併症の神経基盤を探りました。

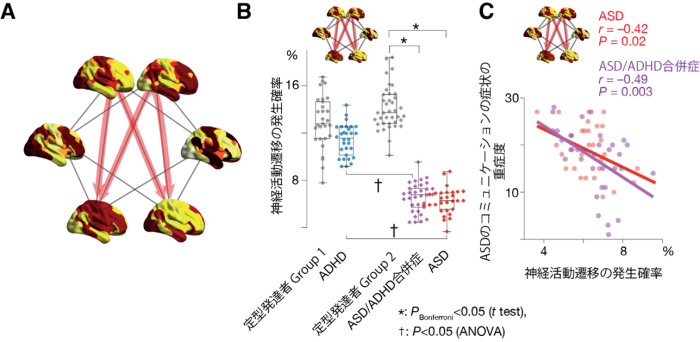

その結果、まず純粋なASD当事者は、定型発達者に比べてある特定の脳神経ダイナミクス(図1Aの太矢印)が過度に安定化しており(図1B)、その安定化の程度がASDの重症度、特にコミュニケーションの症状の重さを示しているということが判明しました(図1C)。これは本研究グループの先行研究の結果と一致しています。

図1. ASD症状と関連している神経ダイナミクス

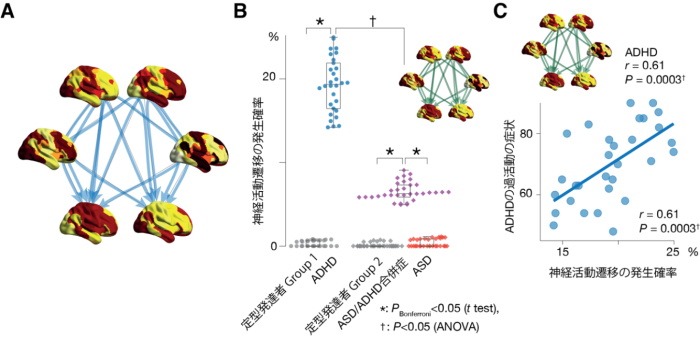

一方、純粋なADHD当事者では、彼ら独自の脳神経ダイナミクスについて過度な活性化がみられました(図2Aの太矢印, 図2C)。さらに、その活発な神経活動変化は、左半球の下頭頂溝の不安定な活動が、「背側注意ネットワーク」という注意のコントロールに関わるネットワークの活動を乱した結果として生じているということも明らかになりました。このようなメカニズムによって過度に不安定化された脳神経ダイナミクスは、ADHD当事者の注意の不安定さや認知の過活動性と相関していました(図2C)。

図2. ADHDの神経ダイナミクスとその症状

ではASD/ADHD合併症当事者はどうだったのでしょうか?

まず、ASD/ADHD合併症当事者にも、純粋なASD当事者でみられたパターンと同じ神経ダイナミクス(図1Aの太矢印)に過度な安定化がみられました(図2)。そしてその安定化した神経ダイナミクスは、ASD/ADHD合併症当事者のコミュニケーションに関する症状の重さを示していました。つまり、ASD/ADHD合併症当事者にみられる社会疎通性に関する症状は、純粋なASD当事者と同じような生物学的メカニズムによって生じているということです。

一方、純粋なADHD当事者にみられた過度に活発な神経活動パターン(図2Aの太矢印)は、ASD/ADHD合併症当事者においてははっきりしませんでした。さらに合併症当事者のADHD的な症状とも相関していませんでした。

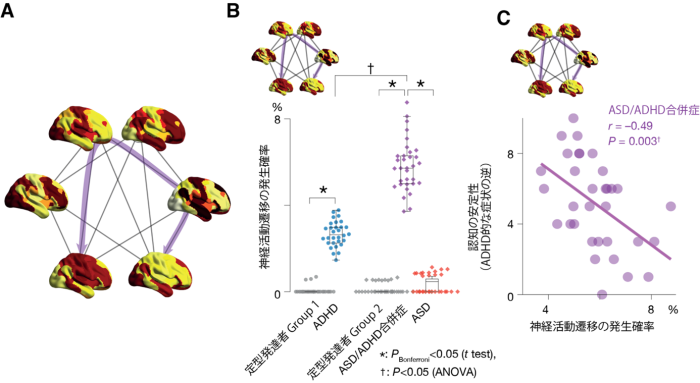

かわりにASD/ADHD合併症当事者は、また別な独自の神経ダイナミクスパターンが活発になっていました(図3Aの太矢印, 図3B)。これは、純粋なADHD当事者には認めなかったダイナミクスパターンでした。さらにこの合併症当事者に特異的な神経ダイナミクスを引き起こしていたメカニズムも、純粋なADHD当事者には認められないものでした。頭頂葉領域ではなく、上前頭前野の不安定な神経活動が、背側注意ネットワークではなく、前頭頭頂ネットワークという異なるネットワークの神経活動を乱すことで、このASD/ADHD合併症に特徴的な神経ダイナミクスが生まれていたのです。加えて、このASD/ADHD合併症当事者に固有な過度な神経ダイナミクスは、彼らのADHD的な症状(認知の不安定性)と相関していました(図3C)。

図3. ASD/ADHD合併症におけるADHD症状と関連する神経ダイナミクス

すなわち、ASD/ADHD合併症の症状について以下のことが分かったと言えます。まず、合併症と見えるもののうち、ASD的な社会疎通性に関する症状は、純粋なASDのそれと同じ生物学的メカニズムで支えられているようでした。一方、ADHD的な症状は、純粋なADHDとは異なる生物学的メカニズムが働いている様子が観察されています。つまり、ASD/ADHD合併症当事者のADHD的な振る舞いは、症状としては純粋なADHD当事者のそれと類似して見えますが、実際には、異なる神経基盤動きによるものであるらしい、ということです。

これらの結果は、独立した異なる2つのデータセットでも再現されました。

〈今後の展望〉

今回の研究は、ASD/ADHD合併症という近年ようやく認められるようになった疾患概念が、実はそれほど単純な合併症ではないということを神経科学的に明らかにしたものでした。上記の結果によれば、この合併症は、ASDとADHDがそれぞれ一人の人の中に存在しているという状態ではなく、ASDを元として、そこにADHDとは異なるタイプの神経活動の過活動が併発した状態と捉える方が良さそうです。

もし、これが正しければ、ASD/ADHD合併症に関する概念を多少変更する必要があるばかりではなく、治療に関しても注意が必要になるかもしれません。特に彼らのADHD的な症状に対して、純粋なADHD当事者に対してしばしば処方するのと同じ薬物療法を実施して効果が十分期待できるのか、などといった点については、今後、臨床的にも検討していく必要が出てくるかもしれません。

発表者

東京大学

国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

渡部 喬光(准教授)

カリフォルニア大学バークレー校

認知神経学部

渡邉 大地(学部3年生)

論文情報

〈雑誌〉eNeuro

〈題名〉 Distinct frontoparietal brain dynamics underlying the co-occurrence of autism and ADHD

〈著者〉 Daichi Watanabe, Takamitsu Watanabe*

〈DOI〉 10.1523/ENEURO.0146-23.2023

〈URL〉 https://doi.org/10.1523/ENEURO.0146-23.2023

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究費B(課題番号:19H03535)」「学術変革領域研究(A)(課題番号:21H05679, 23H04217)」、「合原ムーンショットプロジェクト(課題番号:JPMJMS2021)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)自閉スペクトラム症(ASD)

コミュニケーションの症状とこだわりの強さを中核症状とする発達障がいです。人口の5%程度がこの範疇に入ると考えられています。本研究では、ASD当事者のうち、IQが通常域もしくはそれ以上を示す小児から得られたデータを対象に解析を行いました。

(注2)注意欠陥多動症(ADHD)

年齢不相応に注意のコントロールが苦手で、落ち着きがない、集中できないといった症状が認められ、家庭や社会での生活が困難をきたすことが多い発達障がいです。学童期の5%前後に認められるとされます。本研究では、ASD当事者同様、IQが通常域もしくはそれ以上を示す小児から得られたデータを対象に解析を行いました。

(注3)2種類のデータ駆動型解析

本研究では、エネルギー地形解析と神経タイムスケール解析という2種類のデータ駆動型解析を用いました。エネルギー地形解析は脳全体の神経ダイナミクスを定量化する手法として、神経タイムスケール解析は局所の神経活動の安定性を測定する方法として使用されました。

問合せ先

〈研究に関する問合せ〉

東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

准教授 渡部 喬光(わたなべ たかみつ)

〈報道に関する問合せ〉

東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

広報担当