【本研究のポイント】

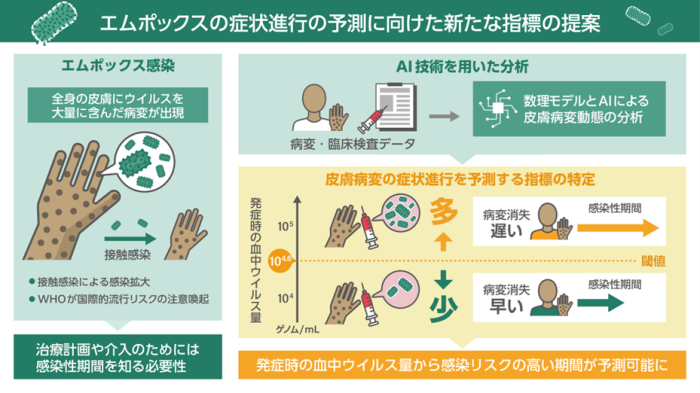

- エムポックス注1)の皮膚病変の症状進行は軽度と重度の2つのグループに層別化注2)される。

- 病変発症時の血中のウイルス量が皮膚病変の症状進行を予測するバイオマーカーになる。

【研究概要】

本研究では、コンゴ民主共和国でエムポックス(クレードIa)感染者を対象に2007-2011年に集積された大規模な観察研究データを数理モデルにより解析し、病変の数や消失時間が異なる2グループに感染者を層別化できることを示しました。さらに、各患者の血液中のウイルス動態と病変消失時間の関係を分析し、病変発症時の血中ウイルス量がこれら2グループを予測する指標であることを明らかにしました。

2024年8月14日、WHOは2度目の「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。これは、より重症率が高いとされるクレードI (IaおよびIb)の感染者数がコンゴ民主共和国を中心に増加・拡大している状況を受け、国際的な流行リスクに警鐘を鳴らすための措置です。本研究は過去に発生したクレードIaの感染者のデータを用いた研究成果ですが、現在流行中のクレードIbに対しても同様のデータがあれば、皮膚病変の症状進行の予測可能性を評価できると考えられます。この知見は、治療戦略や介入政策を立案する上で重要な基盤となることが期待されます。

臨床的所見や経験則だけではなく、より客観的で定量的な判断基準を提供できるという意味において、本研究は、数理モデルと観察・臨床データに基づいた、世界的に求められている治療ガイドラインの確立にも貢献できると期待されます。

本研究成果は、2025年7月3日午前3時(日本時間)付で国際学術雑誌『Science Translational Medicine』に掲載されました。

【研究背景と内容】

2022年5月以降に、世界的な規模で発生した新しいクレード(クレードIIb)のエムポックスが欧米諸国を中心に国際的流行へと拡大し、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態(PHEIC)」に該当するとして世界保健機関(WHO)より宣言されました。クレードIIbの世界的な患者数は2022年8月に減少に転じたものの、2023年年末から、コンゴ民主共和国ではより重症率の高いことが報告されている別クレード(クレードIaおよびクレードIb)のエムポックス感染者数が増加し、その後も近隣国へと流行の拡大が継続しています。この状況を受け、WHOは2024年8月14日に2度目のPHEICを宣言し、国際的な流行リスクに対して注意喚起を行っています。なお、2025年6月現在も感染拡大が続いており、PHEICは取り下げられておりません。

感染症対策を実施する上で、皮膚病変は重要な客観指標となります。感染者から他者への感染は主に皮膚やその他の病変との直接接触で生じるため、そうした接触を病変が完治する(痂皮[かひ]が脱落する状態)まで控えることが推奨されています。しかしながら、エムポックス感染者の皮膚病変の数や状態は時間と共に変化し、個人間でも顕著な違いがあることより、これら病変のダイナミクスを特徴づけることは容易ではありませんでした。皮膚病変のダイナミクスを個人レベルで定量的に予測できれば、個別化された治療と効果的な介入を決定するための根拠となります。

本研究では、2007-2011年にコンゴ民主共和国でエムポックス(クレードIa)に感染した患者から得られた、状態ごとの病変数、さまざまな検体から得られたウイルス量、その他の各種検査値を含む大規模な縦断的データセットを対象に、数理モデルと人工知能を用いた分析を行いました。その結果、感染者の皮膚病変における症状進行の程度が、異なる2つのグループに層別化できることを明らかにしました。さらに、個人レベルのウイルス量を含むさまざまな検査値を用いて、これら2グループの分類予測モデルを構築しました。その結果、病変発症時の血中ウイルス量がグループを予測する指標であること、グループの分類を決定づける血中ウイルス量の閾値(いきち)が104.6(genomes/mL)であることを明らかにしました。また、発症時の血中ウイルス量は、個々人の病変消失時間と正の相関を持つことも示しました。

本研究の結果は、従来は臨床的所見に基づき判断されてきた病変の進行度を、病変発症時の血中ウイルス量を用いて定量的・客観的に予測できることを示した重要な報告となります。これらの知見により、個別化あるいは層別化された治療戦略や感染症対策に大きく貢献することが期待されます。

【成果の意義】

エムポックスに関するこれまでの研究では、病変などの症状については定性的もしくは記述的な調査にとどまり、時間とともに変動する病状の進行・治癒プロセスについて定量的分析が行われてきませんでした。しかし、分析対象のエムポックス感染者のうち約50%が、約3-4週間を過ぎても皮膚病変が残存することが本研究により明らかになりました。本研究は、このような患者が長期間にわたり感染性を保持する可能性が高いことから、他者への感染リスクを軽減するためには早期発見が極めて重要であると示唆しています。また、こうした個々の患者や高リスク群に対しては、個別に調整された治療法や隔離の設計が必要であることを明らかにしています。

さらに、より実践的なエムポックス対応を目指し、本研究では、皮膚病変の症状進行のばらつきを個人レベルで考慮し、個人差を明らかにしただけでなく、感染リスクの高い感染者(病変消失時間が長い症例)を簡便かつ早期に予測できる指標も提案しました。特に、病変発症時の血中ウイルス量を指標としてこれらの患者を予測できれば、迅速な治療計画の策定や効果的な自己隔離ルールの構築に大きく寄与することが期待されます。

また、本研究成果はクレードIaの感染者のデータに基づいていますが、クレードIbの感染者においても、同様のデータがあれば皮膚病変の症状進行の予測可能性が評価できます。将来的には、クレードごとの皮膚病変の進行度の違いを明らかにすることで、現在のエムポックスのパンデミックに対して、より効果的な感染症対策・治療を提案することが可能になるかもしれません。

本研究は、さまざまな感染症における超早期(未病)状態の推定に適用できる数理科学理論を開発する研究を推進する2021年度開始のJST ムーンショット型研究開発事業 ムーンショット目標2 「2050年までに、超早期に疾患の予測・予防をすることができる社会を実現」(JPMJMS2021、JPMJMS2025)、および2023年度開始のJST 戦略的創造研究推進事業 さきがけ「パンデミックに対してレジリエントな社会・技術基盤の構築」(JPMJPR23RA)の支援のもとで行われたものです。

【用語説明】

注1)エムポックス:

1970年にザイール(現在のコンゴ民主共和国)でヒトでの初めての感染が確認された、オルソポックスウイルス属のエムポックスウイルスによる感染症で、中央アフリカから西アフリカにかけて流行している。日本国内では感染症法上の4類感染症に指定されており、2025年1月19日までに252例が報告されている(クレードⅠaおよびクレードIbの報告はない)。

注2)層別化:

対象となる集団を、特定の基準に基づいていくつかのグループに分けること。本研究では、皮膚病変の症状進行の程度を軽度(病変数が少なく病変消失時間が短い)と重度(病変数が多く病変消失時間が長い)の2つのグループを見出した。

注3)クレード:

エムポックスは、コンゴ盆地型(クレードⅠ)と西アフリカ型(クレードⅡaおよびⅡb)の2系統に分類される。コンゴ盆地型(クレードⅠ)による感染例の死亡率は10%程度であるのに対し、西アフリカ型(クレードⅡaおよびⅡb)による感染例の死亡例は1%程度と報告されている。

【論文情報】

雑誌名: Science Translational Medicine

論文タイトル: Modeling lesion transition dynamics to clinically characterize patients with clade I mpox in the Democratic Republic of the Congo

著者:

西山 尚来 東京科学大学総合研究院 特任助教

三浦 郁修 Centre for Infectious Disease Control, The Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 主任研究員

愛媛大学 先端研究院 沿岸環境科学研究センター(CMES)究員

Yong Dam Jeong 釜山大学数学科 博士研究員

中村 直俊 横浜市立大学大学院データサイエンス研究科 教授

Hyeongki Park 釜山大学医生命融合工学部データサイエンス専攻 助教

石金 正裕 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター 医師

山本 将太朗 名古屋大学大学院理学研究科理学専攻 修士後期課程

岩元 典子 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染

症センター 医師

鈴木 倫代 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター 上級研究員

櫻井 彩奈 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター 医師

合原 一幸 東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN) エグゼクティブ・ディレクター、主任研究者、東京大学 特別教授

理化学研究所革新知能統合研究センター(AIP)特別顧問

渡士 幸一 国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 治療薬・ワクチン開発研究センター 治療薬開発総括研究官

東京理科大学大学院理工学研究科応用生物科学 客員教授

早稲田大学大学院先進理工学研究科 客員教授

William S Hart Mathematical Institute, University of Oxford, Postdoctoral Research Associate

Robin N Thompson Mathematical Institute, University of Oxford, Associate Professor

保富 康宏 医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センター センター長

三重大学大学院医学系研究科 教授

大曲 貴夫 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 国際感染症センター センター長

Placide M Kingebeni Epidemiology and Global Health, National Institute of Biomedical Research, Department Chief

John W Huggins Division of Medicine, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)

岩見 真吾 名古屋大学大学院理学研究科 教授

兼:

京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)連携研究者

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 客員教授

理化学研究所数理創造研究センター 客員研究員

東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)連携研究者

Phillip R Pittman Division of Medicine, U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID)

DOI: 10.1126/scitranslmed.ads4773

URL: https://www.nature.com/articles/s41467-024-51143-w

【研究者連絡先】

名古屋大学大学院理学研究科

兼: 京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi) 連携研究者

九州大学マス・フォア・インダストリ研究所 客員教授

理化学研究所数理創造研究センター 客員研究員

東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

連携研究者

教授 岩見 真吾(いわみ しんご)

オランダ国立公衆衛生環境研究所(RIVM)疾病管理センター

兼: 愛媛大学 先端研究院 沿岸環境科学研究センター(CMES)

主任研究員 三浦 郁修(みうら ふみなり)

【報道連絡先】

名古屋大学総務部広報課

九州大学 広報課

京都大学高等研究院 ヒト生物学高等研究拠点(WPI-ASHBi)

リサーチ・アクセラレーション・ユニット

東京大学国際高等研究所 ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)

広報担当

理化学研究所 広報部 報道担当

科学技術振興機構 広報課

愛媛大学 総務部広報課

国立健康危機管理研究機構 危機管理・運営局 広報管理部 広報企画室

【JST事業に関すること】

科学技術振興機構 ムーンショット型研究開発事業部

松尾 浩司(まつお こうじ)